医療機関向けに提供するコロナワクチン接種予約システムの概要

最終更新日:2021年7月1日

この記事は、音声認識システムやLINEミニアプリなどの先端システムを使って、『お問い合わせ革命』を実現する株式会社サイシードが作成しています。

急ぎ見積もりが必要な方は、こちらのフォームよりお問い合わせください。

>>ワクチン接種予約システムの予算お見積りフォーム

また、弊社サイシードが提供する予約管理システムに関する情報は全てこちらのページにまとめているので、合わせてご確認ください。

この記事の目次

個別医療機関向けに提供する背景

サイシードは自治体向けに、2021年3月から『コロナワクチン接種予約管理システム』の提供を開始し、度重なるアクセス集中に対して一度もシステム停止を起こすことなく、高齢者接種の円滑な運営に貢献してきました。

一方で、4月23日に政府から「7月末までに高齢者接種を完了する」という新たな目標がかかげられました。

新たな取組として、自治体と地域の中核病院が連携し、病院主導でかかりつけ患者および地域住民へのワクチン接種を進める動きが出てきています。

各病院では、1日数十件から数百件のワクチン接種を行うため、これまでのような「電話受付、紙台帳で予約管理」という方法が難しくなり、『予約システムを導入したいという』問い合わせが急増しております。

そこで、サイシードはそのような医療機関での運用ができるように様々な改修を加えたコロナワクチン予約システムを提供することで、7月末までの高齢者接種完了を全力で支援していきます。

医療機関向け予約システムの使い方

医療機関向け予約システムを使う上での前提と、具体的な使い方について紹介していきます。

まずは下記の動画を一通り見て操作の流れを理解いただき、詳細に知りたい部分だけ記事を読んで頂くのが最も効率的かと思います。

【管理画面での操作】

1,システムの全体像(3分)

2,会場・アカウント・予約枠のアップロード(16分)

3,有効接種券アップロード(4分)

4,有効接種券個別登録(2分)

5,予約メニューからの流れ(6分)

6,受付から接種実績(3分)

7,VRS登録(3分)

8,同時予約とセット予約について(8分)

9,一括予約(5分)

10,権限による違い(4分)

【住民サイトでの操作】

1,新規登録(3分)

2,会場から探す(3分)

3,日付から探す(2分)

4,当日予約(2分)

サイシードが提供する予約システムの種類

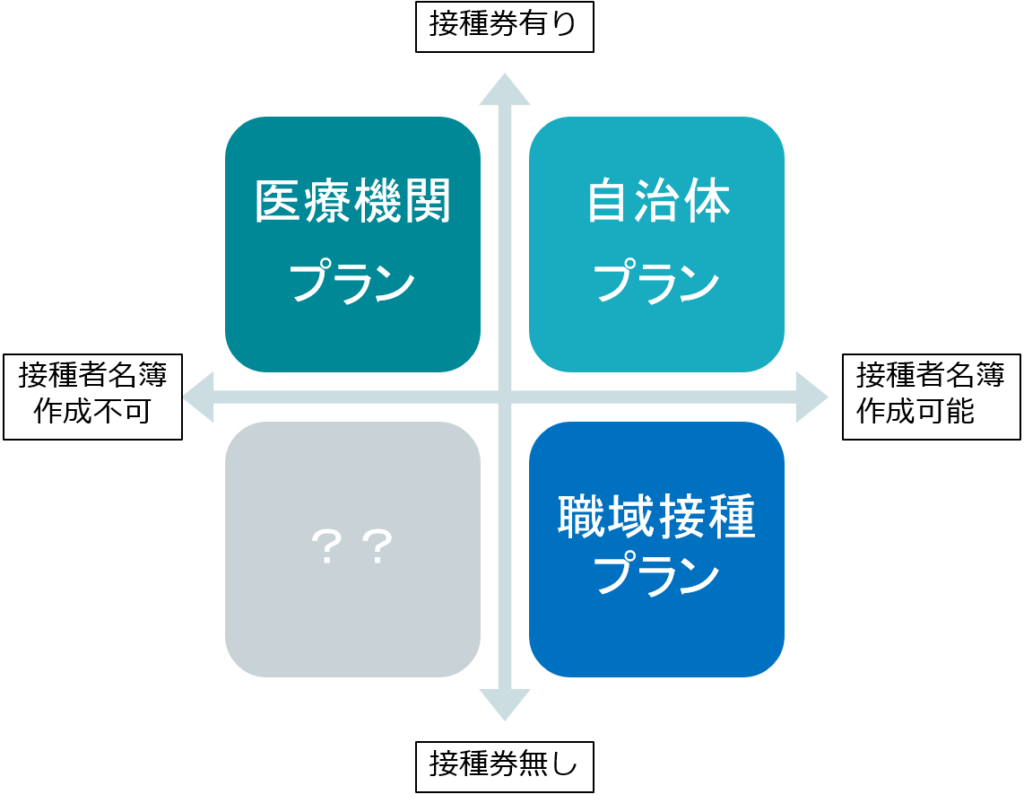

弊社では、「接種券の有無」と「接種者名簿の作成可否」の2軸で、ワクチン接種で必要になるシステムの種類を分類しております。

基本的な機能は同じですが、接種対象者がシステムにログインするまでの手順が異なります。

自治体プランがベースになっているので、まずはそちらの仕様を下記の記事でご確認ください。その上で、主な違いについて説明していきます。

住民向けサイトで変わるポイント

医療機関向けプランの一番の違いは「予約管理システムで事前の接種券インポートが無いこと」です。

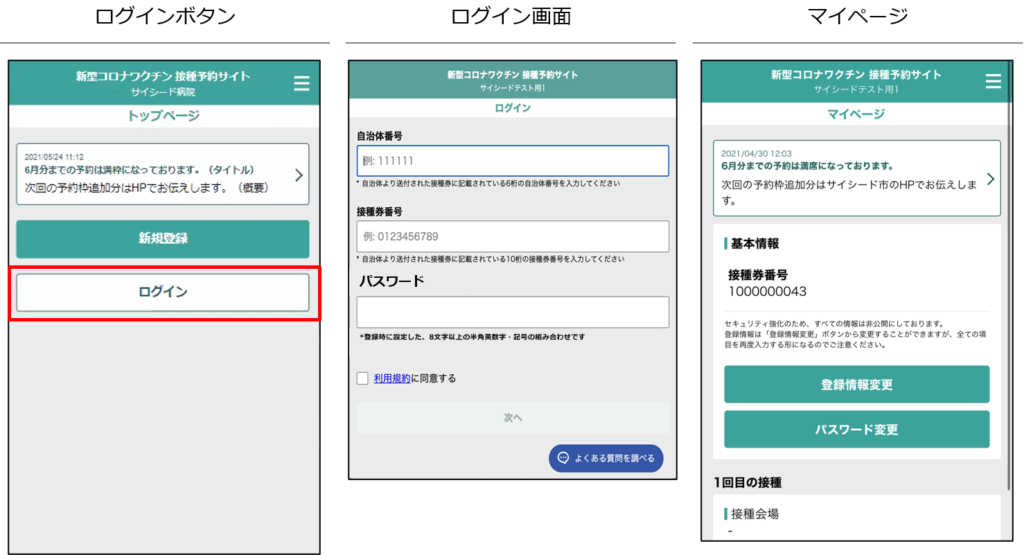

そのため、患者は最初からログインをするのではなく、まず自身の接種券情報を登録してから接種予約に進みます。

接種者情報登録の流れ

病院がある自治体の近隣の方も病院で接種する可能性があるので、「自治体番号」を入力するフィールドを追加しています。

自治体番号、接種券番号、生年月日を入力して、個人情報の登録に進みます。

また、病院の診察券番号を入力できるフィールドも追加しています。

接種者情報登録後にログインする流れ

登録が完了した後2回目以降の利用でログインする場合は、「ログイン」ボタンから、自治体番号・接種券番号・自身で登録したパスワードを入力してログインします。

マイページから予約を取得する流れは変わりません。

管理画面で変わるポイント

接種予約の取得

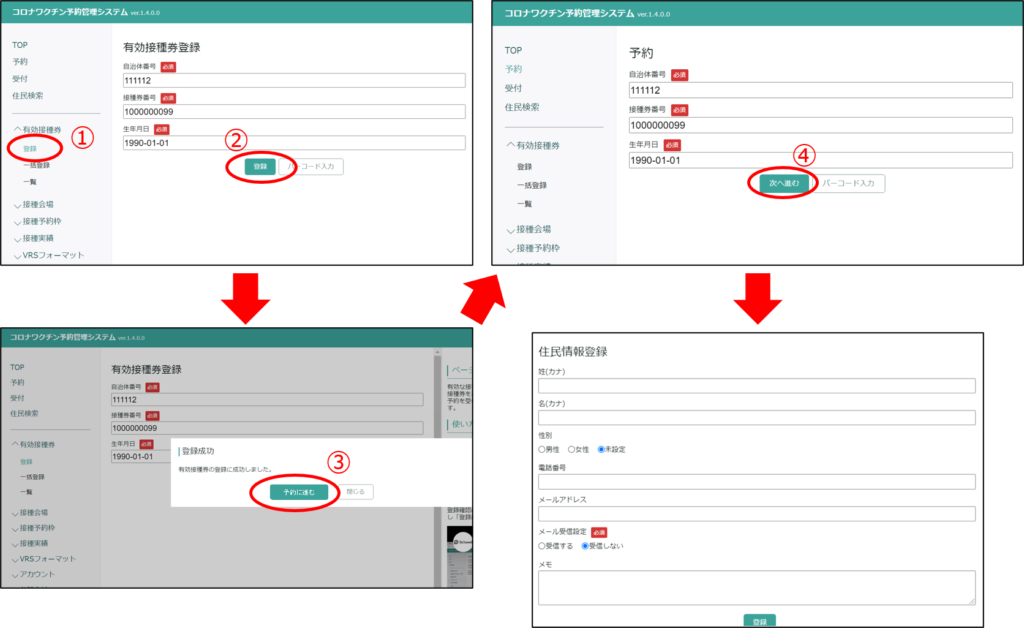

管理画面から予約を取得する場合、事前に有効接種券を登録していないので「予約」ではなく、有効接種券の「登録」からヒアリングした接種券番号を(自己申告で)登録します。

登録完了時に表示されるモーダルで、「予約に進む」ボタンをクリックすると登録された内容がプリセットされた状態で「予約」に遷移しているので、「次へ進む」を押して住民情報登録に進みます。

以降の流れは同じです。

接種実績の登録

接種完了後、管理システム側で予約ステータスを「接種済み」に変更しますが、医療機関の環境からはVRSにcsvでアップロードすることはできません。

したがって、別途OCRタブレットで接種券を読み取るか、予診票と接種券を自治体に郵送するオペレーションになるかと思います。

医療機関向けにおすすめのオペレーション

医療機関では予約管理にかけられる人員が自治体ほど潤沢ではないと思うので、オペレーションについてもある程度制限することをおすすめします。

ここでは、多くの医療機関で採用している方法を紹介します。

予約サイトの告知

まず、初回登録に認証がかからない(=誰でも登録できる)ので、予約サイトのURLを公開する場合はある程度公開範囲を制限するほうが良いです。

医院内での掲示・チラシ、医院のHP、医院から患者への郵送物での告知に留めておくのが良いでしょう。

予約日程の設定方法

病院ではオペレーションをわかりやすくするために、

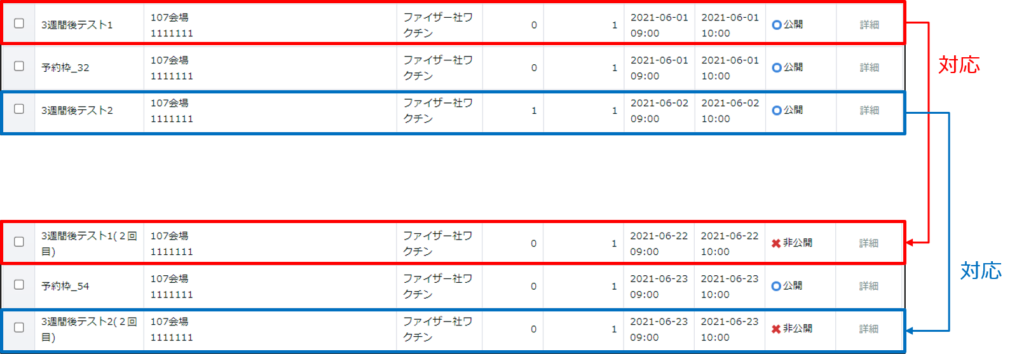

・1回目接種期間と2回目接種期間を分ける

・2回目の予約は、1回目の3週間後の同じ時間

で固定する医院が多いです。

例えば、

7/5~7/9は1回目接種専用の期間にして、7/26~7/30は2回目接種専用の期間に設定します。

そして、7/6の14:00に1回目を予約した人には、2回目を自動的に7/27の14:00に予約を取得します。

※祝日などで医院が営業していない日がある場合は、対応する他方の接種期間の日も予約枠を設けません。

提携クリニックからの予約

医院のかかりつけ医だけでなく、提携するクリニックからの患者を受け入れるケースも有るかと思います。

その際は、クリニックで予約を代行してもらうことが多いですが、管理画面の使い方を案内するのはかなり大変なので、患者の代わりに住民向けサイトから予約してもらうのが良いかと思います。

キャンセルに対する対応方法

キャンセルが発生した場合、急遽接種できる人を探すのはかなり大変なので、「1回目をキャンセルすると2回目もキャンセル」というルールにすることが多いです。

「セット予約機能」を使うと、1回目に予約を取得すると自動的に3週間後に2回目の予約が取得され、1回目をキャンセルすると2回目もキャンセルされます。

(2回目がキャンセルされた場合は、直近で振り分けるしかない)

職域接種を受け入れている場合の管理方法

病院によっては企業や大学の職域接種も同時に受け入れているケースも有るかと思います。

その場合は、企業に接種者名簿に対して仮の接種券番号を付番してもらい、その情報で新規登録をしてもらえば利用可能になります。

ただし、その場合本物の接種券番号と仮の接種券番号が混在するので、取り扱いにご注意ください。

医療機関向け予約システムの申込方法

最後に、利用を希望する医療機関向けの申込方法を説明します。

医療機関向け予約システムの2つのコース

弊社では、複数のクリニックを抱える医療法人向けに1つのシステムごと提供する「専用利用コース」と、1つのシステムに1会場として相乗りする、「共同利用コース」の2つのコースを提供しております。

詳しくはお問い合わせください。

費用には、システムの利用料だけでなく下記のサポートが含まれます。

・医院のシステム利用者への初期レクチャー1回

・住民向けサイトの予約マニュアル

・利用中のシステム操作に関する問い合わせ対応

※地元医師会への説明や、管理システムの操作マニュアル提供は含まれておりません。

※レクチャーや問い合わせ対応は基本的にオンラインでの対応となります。

サイシードが提供する『コロナワクチン接種予約管理システム』では、複雑なワクチン接種の実務に対応できる様々な機能が搭載されています。

その機能や申込方法・納品スケジュールについて詳しく説明しているので、ぜひご覧ください!

今回の記事では、弊社が自治体向けに提供する『コロナワクチン接種専用予約管理システム』を個別医療機関向けに改修した予約システムについて紹介します。