LINEビジネスコネクトとは?仕組み・費用・事例を深くわかりやすく解説します

最終更新日:2022年5月12日

このブログは、LINEを活用したAIソリューションを提供する、LINE公式パートナーの株式会社サイシードが作成しています。

最新の事例や企業での活用方法を紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の目次

LINEビジネスコネクトとは?

「LINEビジネスコネクト」とは企業のシステムとLINEを連携させることで、ユーザーとの1:1コミュニケーションや双方向の会話を実現する「機能」の名称です。

特に若年層向けの新しいマスマーケティングの手法として、現在注目が集まっている「LINEビジネスコネクト」について、当記事では概要から事例、導入方法に至るまで徹底解説します。

LINEビジネスコネクト誕生の経緯

LINEはユーザーを順調に拡大し、2012年に初めて企業向けのアカウントである「LINE公式アカウント」を公開しました。

LINE公式アカウントは企業とコラボした無料スタンプをフックに爆発的に友だちを獲得できる一方で、スタンプ目的のユーザーにはすぐにブロックされてしまうという課題がありました。そのほとんどの理由は「企業からの一斉配信がしつこい」というものです。

そこで企業から「個別のユーザーに対して別々のメッセージを送りたい!」という要望が強くなり、「LINEビジネスコネクト」が登場しました。

LINEビジネスコネクトの種類

LINEビジネスコネクトという言葉には「アカウントの種類」と「拡張機能」としての2種類があります。それぞれについて説明していきます。

アカウントとしてのビジネスコネクト

“アカウント”としてのLINEビジネスコネクトの特徴を簡単にまとめます。

- ビジネスコネクト機能が利用できるアカウントである

- 「スポンサードスタンプ」は利用できない

ビジネスコネクト・アカウントとは、その名の通りビジネスコネクト機能が使えるアカウントを指します。

LINEのスタンプは大きく分けて「スポンサードスタンプ」と「ダイレクトスタンプ」の2種類があります。ユーザーがLINEスタンプストア上からスタンプをダウンロードできるのは「スポンサードスタンプ」のみです。ダイレクトスタンプをユーザーへ配布したい場合、自社でLPを作成して誘導する必要があります。

ビジネスコネクトアカウントでは「ダイレクトスタンプ」しか利用できないため、友だちを獲得するには工夫が必要です。スタンプの活用法は以下の記事でも詳しくご紹介しています!

拡張機能としてのビジネスコネクト

拡張機能としての「LINEビジネスコネクト」は、Messaging APIを利用した諸動作のことを指します。Messaging APIという仕組みを利用すれば1:1でのメッセージ受送信が可能になるため、LINEを活用したマーケティング戦略の一つとして活用することができるでしょう。

Messaging APIを利用して1:1トークはLINE@で利用できるものと比べて、より自由度が高くなっています。

- botが自動で会話をしてくれる

- 複数ユーザーを選択して、同時送信ができる

- メッセージに名前の差し込みが出来る

すでに多くの企業がLINEビジネスコネクトを導入しています。その事例は後ほど紹介しましょう。

また、LINEの5種類の法人用アカウントの違いについては以下の記事で詳しく説明していますので、併せてご覧ください!

LINE公式アカウント統合後の最新機能(※2019年2月追記)

今まではAPI型公式アカウントとビジネスコネクトのみ標準機能として実装されていた「Messaging API」 ですが、 LINE法人向けアカウントが統合された結果誰でも利用できるようになりました。また、それに伴い 「Messaging API」を活用してさらに便利な機能が追加されています。

・アイコンをメッセージ毎に指定

LINEのアイコンをメッセージごとに指定することが出来る機能です。感情を表現したり、登場人物を増やしたりと、キャラクターに深みを与えることが出来ます。

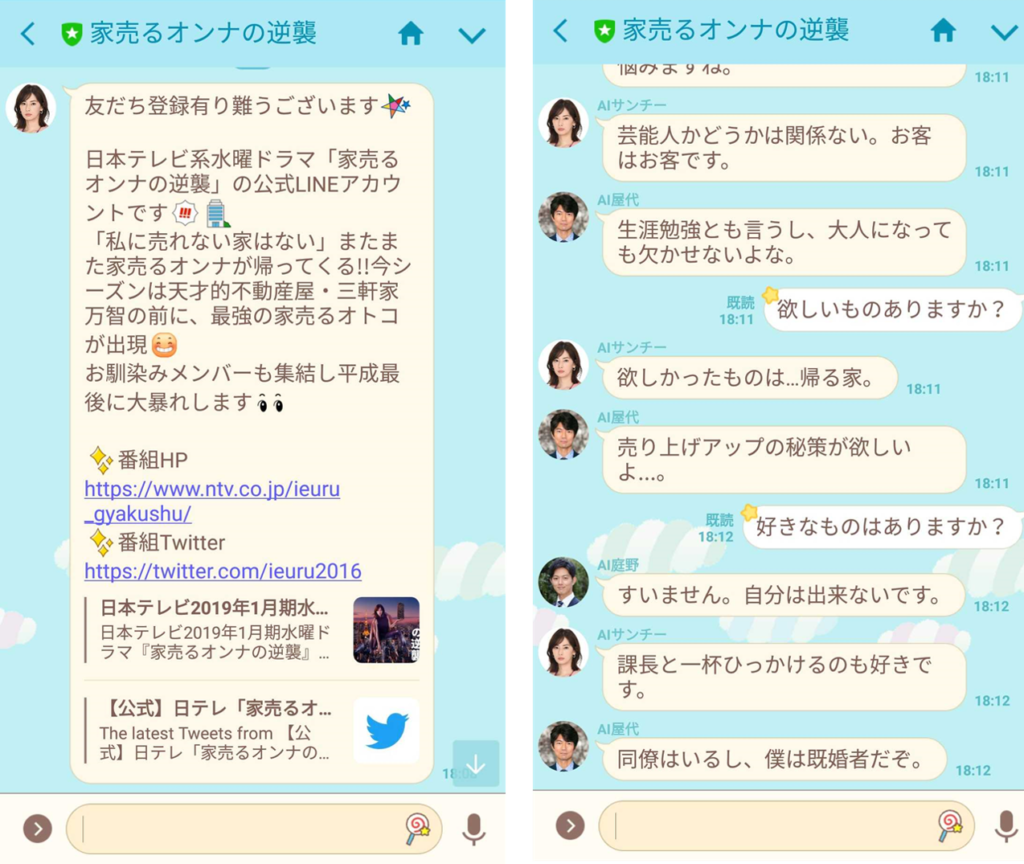

事例:家売るオンナの逆襲

「AI 家売るオンナの逆襲」では、主人公や同僚たち各4人の登場人物がAIとなって登場します。4人のAIキャラクターはドラマ各回の内容やユーザーとの応答履歴などをディープラーニングで学習し、ユーザーの投稿に対して雑談やドラマの設定に沿った返答をしてくれます。

・LINEフロントエンドフレームワーク

LINEフロントエンドフレームワーク上でLINEのIDとブラウザのアクションを紐づけることができます。例えば、LINE上でユーザーにアンケートを配信した際、入力された回答データとLINEを連携させ、セグメント配信を行う、といったことが出来るようになります。

事例:LINE SPアカウント

LINE SPアカウントでは、アンケートを用いたauのキャンペーンを行っています。このようにブラウザ上でアンケートに回答してもらうことで、ユーザーの情報に応じたセグメント配信ができます。

・画面別リッチメニュー出しわけ機能

ユーザーごとに異なるリッチメニューを表示することができます。例えば、会員登録前と会員登録後で異なるパターンのリッチメニューを表示することで、よりユーザーに使ってもらえる率を高めることが出来ます。

・タブ別リッチメニュー出しわけ機能

ユーザーごとに表示されるリッチメニューは同じですが、タブを複数制作することで幅広いユーザー層にサービスを訴求することが出来ます。

事例:あさがくナビ

・カスタムオーディエンス広告配信

企業がLINE上に顧客の電話番号を・会員IDをアップロードすると、ナンバーが一致したユーザーにだけタイムライン広告を配信することができます。

LINE上で友だちになっていない顧客に対して配信できるため、元々Web等の媒体で接点があったものの購買に繋がらなかった顧客対して再度訴求する、といったリターゲティング的な用法が期待できそうです。

・友だち紹介キャンペーン機能

広告以外でユーザー数を増やす手段として、友だち紹介キャンペーンを実施できます。キャンペーンに参加したユーザーと趣味嗜好の近いユーザーへアカウント認知を高めることができます。現在は主にLINE SPが様々な企業アカウントを紹介する際に利用していますが、今後は企業同士が友だち数を獲得するために、ユーザーを相互送客する使い方も出てくるでしょう。

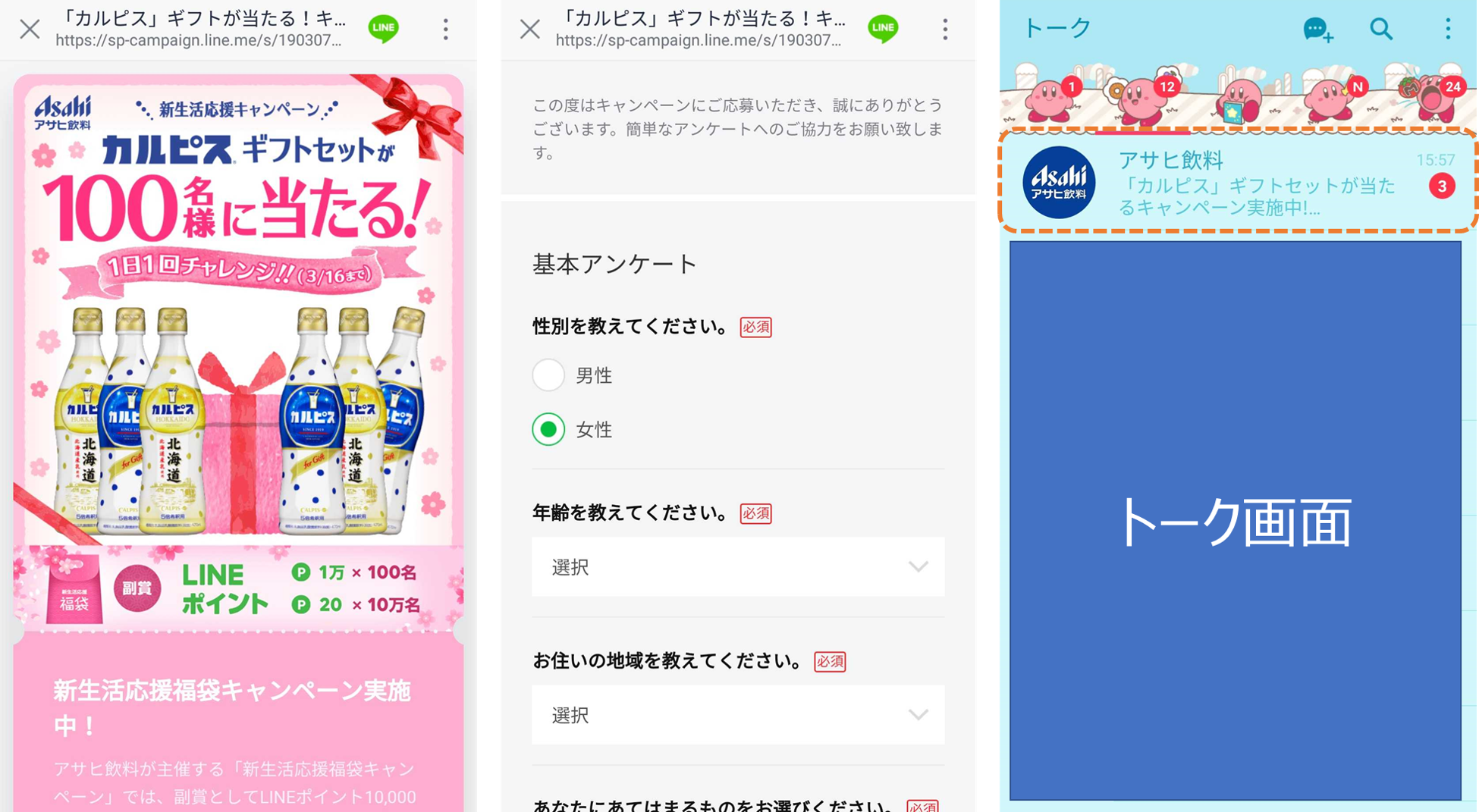

事例:LINE SPの事例

LINE SPでは、アサヒ飲料が提供するアンケートに答えたユーザーに対し抽選でLINEポイントを付与するキャンペーンを行っています。この際、LINEポイントのアカウント上からアンケートに回答すると、自動的にアサヒ飲料の公式アカウントがユーザーの友だちリストに登録される仕組みになっています。

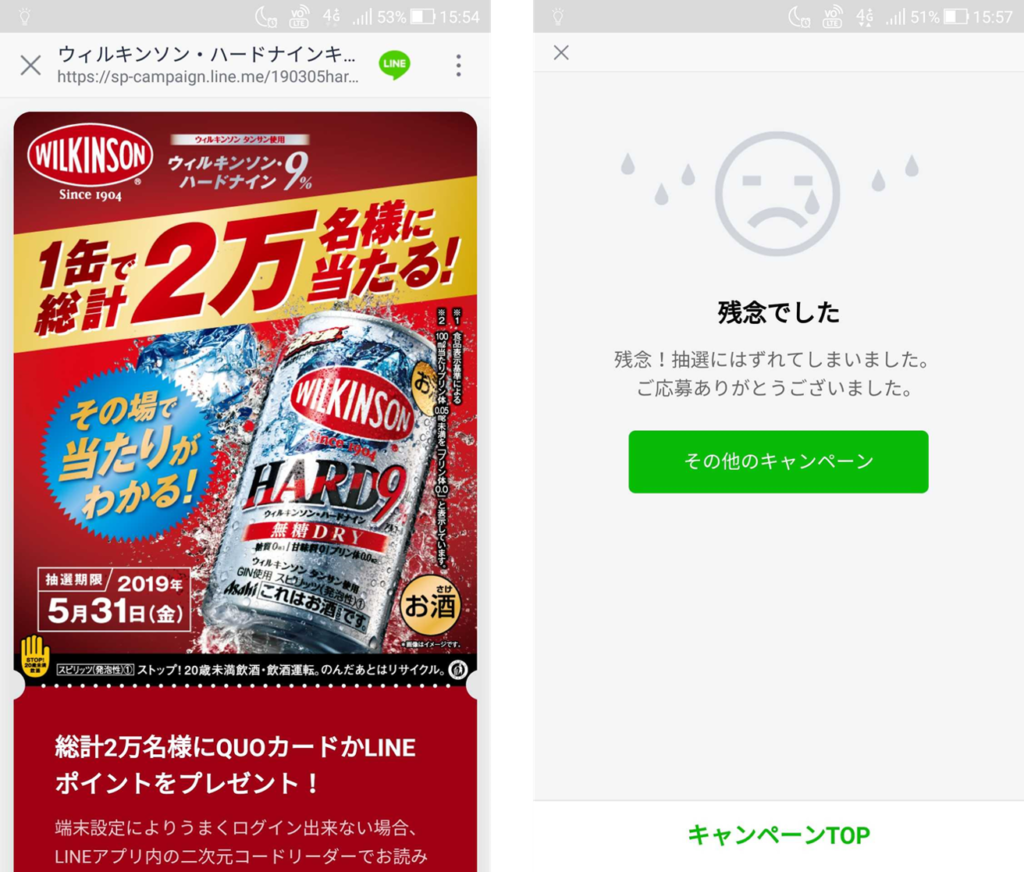

・インスタントウィン機能

その場で当たり外れがわかるインスタントウィン機能をつけることができます。

商品購入やサービスの利用の際に配布した二次元コードを読み取ってもらうことで、トーク画面にシリアル番号が自動入力されます。

事例:ウィルキンソン・ハードナインのキャンペーン

・ポイントカード連携

この機能はLINEの会員連携とフロントエンドフレームワークを組み合わせたもので、 ユーザーIDとポイント情報を蓄積できる簡易的な会員証を表示することが出来ます。

基本的に現在の顧客はポイントカードを作成しても持ち歩かないため実際の利用率はかなり低迷しています。しかし、LINEなら、Web上で既に会員情報を登録している顧客は簡単にポイントカードを連携できます。この機能は今後、ポイントカードの継続的な利用を促す新しい施策になると考えられます。

事例:ロクシタン

・LINEビーコンとの連携

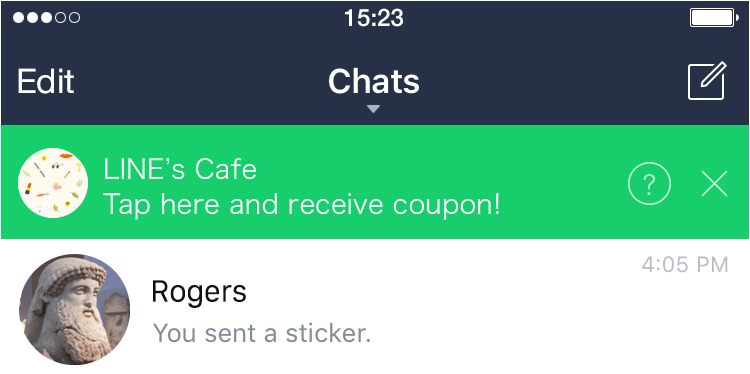

LINE ビーコンは、オンラインとオフラインの購買活動が連携し合うOtoO施策として注目されている機能です。ユーザーがビーコン電波圏内に入るとトークルーム上部にお知らせを表示したり、クーポン配信することで購買を促進することができます。

企業がLINEアカウントを運用する上で、最大の課題は友だち獲得です。企業アカウントが提供するスタンプ等は、まさにユーザーに自発的にともだち登録を促すための常套手段でした。

しかし、このLINEビーコンならユーザーの位置情報を用いて企業側から直接プッシュ配信することができます。現在は導入している企業はあまり多くありませんが、今後他企業アカウントとの差別化を図るうえで重要となる機能の一つでしょう。

事例:ローソン

・LINEポイントコネクト機能

ユーザーのアクションに応じてLINEポイントを付与することができます。例えば、ECサイトでの購入金額に応じてユーザーごとに異なるポイントを付与したり、ビーコン連携機能と併用して来店時にポイントを付与するといった活用ができます。

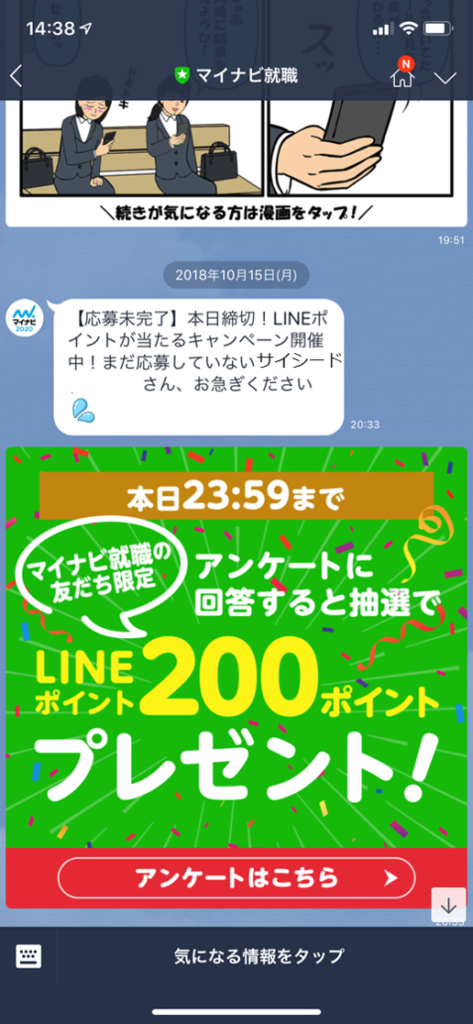

事例:マイナビ就職

マイナビ就職では、ポイントコネクタ機能を用いてアンケートに回答した会員とそうでない会員に分けてポイントを付与するキャンペーンを行っています。

ビジネスコネクトの機能を活用したアカウントの事例

現在はLINEを活用したマーケティングを行う企業が益々増加しており、今まで以上にユーザー体験を重視した施策を行うことが重要となっています。

そこでこの章ではビジネスコネクトの機能を活用し、ユーザーに自社の製品を訴求できている事例をご紹介します。

キリンのアカウント活用例

LINE Beaconの機能を利用した自動販売機「Tappiness(タピネス)」でドリンクを購入するごとにポイントを貯めることが出来ます。一定ポイント溜まると好きな飲料と無料で交換できるほか、LINE上で近くにある自動販売機を検索することもできます。

アフェリエイトパートナー向けLINEアカウント まーくん

LINEアカウントまーくんではアフェリエイトを行う上で一番知りたい成果発生情報や、掲載状況・サイト申請状況・新着プロモーション情報などを受け取れます。また、アフェリエイトの広告主が依頼主に掲載許可をするかどうかの連絡もLINEで受け取れるので、わざわざメールをチェックする手間が省けます。

LINEビジネスコネクト導入に掛かる料金・費用について

LINEに支払う費用

LINE公式アカウント統合後は アカウント月額固定費+追加メッセージ従量料金 での価格決定に変更となります。アカウントの月額固定費は申請するプランによっても異なるので、詳しい情報をお求めの方は下記の記事をご覧ください。

また、旧LINEビジネスコネクトで利用されていた一部機能は、統合後はオプション機能として別途料金が発生する仕組みになっています。以下でそれらの機能と発生する金額感をご紹介します。

【LINEプロモーションスタンプ】

旧LINEビジネスコネクトで 「スポンサードスタンプ」に該当していた機能です。統合後の導入費用はおよそ8種類3,500万円・16種類4,000万円 とされています。

【LINE Beacon】

LINE Beaconはユーザーの位置情報を参照して、個別メッセージを送ったりバナー広告を表示させることができる機能です。LINE公式アカウントとリンクするBluetooth® Low Energy対応ビーコンをまず入手する必要があり、大きく分けて2種類の機能があります。

LINE Beacon:

通常のLINE Beaconを利用するには位置情報を登録するための設置型ハードウェア(Bluetooth® Low Energy対応ビーコン)とLINE公式アカウントが必要です。

店舗型サービスのLINE公式アカウントに友達追加しているユーザーがその店舗の設定範囲内に入ったことを認知すると、LINE Beaconがウェルカムメッセージや限定クーポンなどを自動送信します。

LINE Beaconの利用に審査は必要ありません。利用料金もかからないため、導入に必要な費用はハードウェア購入費・ベンダー開発費となります。開発費の参考価格は数百万円ほどです。

LINE Beacon バナー:

LINE Beaconバナーは法人ユーザー向けの機能です。LINE公式アカウントに登録していないユーザーかつ、自分の店舗付近にいるユーザーに向けてバナー広告を表示させます。

こちらは法人ユーザー向けの機能となっているため、利用にはLINE株式会社による審査が必要です。

導入を検討している企業担当者の方は、LINE公式テクノロジーパートナーである弊社にぜひご相談ください。

ベンダーに支払う費用

ベンダーに支払う費用は主に初期開発費+月額利用料で決まります。この点に関しては、同じ案件であったとしてもベンダーごとにかかってくる費用が異なるので複数社比較して検討しましょう!

【初期開発費】

個別の案件によって大きく異なっていくますが、目安として数百万前半から数千万前半の費用がかかります。

【月額利用料】

これも使用する機能とベンダーによりますが、20~50万円程度の金額感になるところが多いです。

ベンダーに支払う費用の相場については、実際の導入事例・その時にかかった導入費用をまとめた資料がありますので、記事の章末から「『LINEで動くWebアプリ』最新開発事例集」をダウンロードしてください。

LINEビジネスコネクトを使うには?

実は現在、LINE本社ではサービス導入に対する問い合わせ対応を受け付けていません。そのため、LINEではサービスの円滑な導入のために、パッケージなどを開発している企業を 「LINE Biz Partner Program」 パートナーに認定し、最新情報の提供などを行っています。 導入を検討されている企業はLINE for Business掲載のパートナー企業から申し込みや相談をしてみてくださいね。

まとめ

アカウントが統合され、機能だけが残る形になったLINEビジネスコネクトですが今後はどのように使いこなしていけばいいのでしょうか?

・LINEをマーケティングに活用する企業は尚も増加しており、新規性の高い施策を打ち出さないとユーザーを獲得することが難しくなる

・従量課金制への変更により、 ユーザーに無差別な一斉配信を行うと利用料金が高額になるため、内容に応じて配信対象を絞り込む必要がある

・ベンダーにより提案力や開発力は大きく異なるため、LINEを活用したマーケティング施策を始めたいときは必ず複数のベンダーに相談して比較することが求められる

これからは、他企業アカウントとの差別化を図るための機能拡充や利便性の向上、データを活用したメッセージ配信の効率化に力を入れて運営していくことが求められてくると考えられます。

LINE公式アカウントは、もはやメッセージ配信ツールに留まらず、アプリ開発プラットフォームに進化しています。

ユーザーにダウンロードされない自社アプリよりも、LINEアカウント上でアプリ開発を行う企業が増えているので、その事例をぜひ参考にしてみてください。

LINE上で動く "ミニアプリ" とは!?

予約システム・モバイルオーダー、なんでもLINEで。