マニュアル作成の基本4ステップと陥りがちなトラブルをわかりやすく解説!

最終更新日:2019年2月12日

このブログはAIを活用したFAQシステム『sAI Search』を提供する、株式会社サイシードが作成しています。

最新の事例や企業での活用方法を紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください!

マニュアルを作成する3つのメリット

具体的な作成方法を説明する前に、マニュアルを作成するメリットをおさらいしておきましょう。

- 業務を標準化・効率化できる

同じ業務を行うにあたり、人によって操作手順や方法が異なると混乱や抜けが生じやすくなります。また、業務の具体的な手順を把握しているのが特定の人物しかいない場合、その人物が不在の際や退職した場合対応ができません。

マニュアルを作成することで、誰でも同じ方法で業務を行えるようになり、業務品質が安定と向上につながります!

- 作業時間を短縮できる

普段あまり行わない作業の場合、作業の度にやり方を忘れてしまい、思い出すのに時間がかかってしまいます。

また逆に日常的に行う作業でも、作業担当者の経験年数によって能率に差が出てしまいます。

マニュアルを作成することで、習熟度が低い社員でも円滑に作業を進められるため、作業時間の短縮に繋がります。

- 新人の育成に役立つ

初めて業務にあたる人の教育にも業務マニュアルは役立ちます。

これまでやったことがない業務でも、マニュアルがあれば間違えることなく行うことができるためです。また、新人に業務を教える立場の上司や先輩社員にとっても業務を一から説明する、または繰り返し質問を受ける時間や手間を減らすことができます。

この記事の目次

業務マニュアルの作成手順

ここからは実際にマニュアルを作成する際に必要な事項や手順を詳しくご紹介していきます。

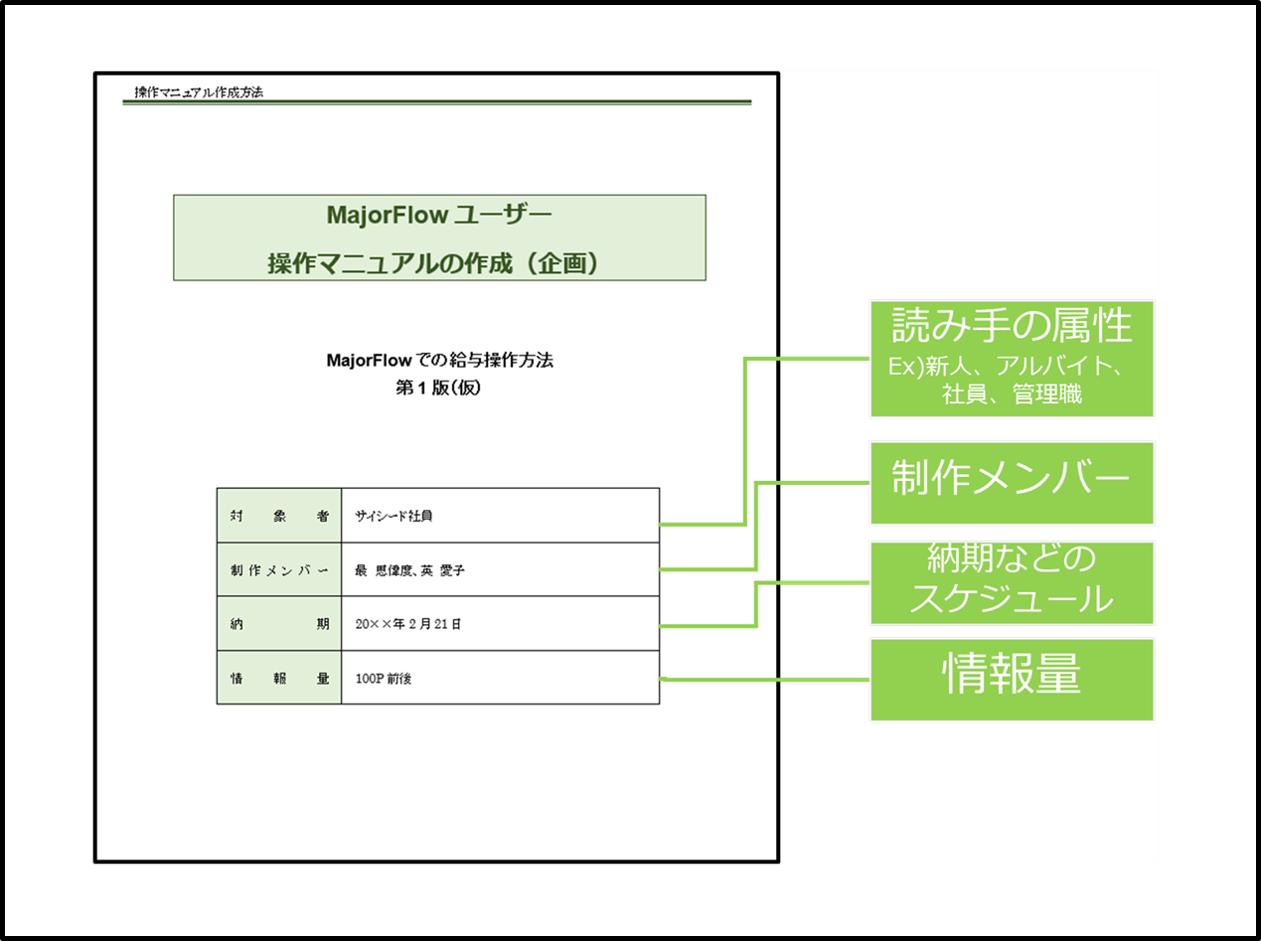

STEP1.業務マニュアルの仕様やスケジュールを決める

業務マニュアルを作る第一段階として、業務マニュアルの仕様やスケジュールを決める必要があります。

具体的には、マニュアルの企画段階で次の項目に関して担当メンバーで議論をし、各項目を決定していきます。

- なぜこのマニュアルが必要なのか

- 誰が読むのか(新人、アルバイト、社員、管理職など)

- 誰が制作するのか

- どういうスケジュールと納期を設定するか

- どの業務に関するマニュアルを作成するのか

- どの程度の情報量を記載するか

STEP2.業務の情報収集をする

特にSTEP1の下の2項目「どの業務に関するマニュアルを作成するのか」「どの程度の情報量を記載するか」を適切に定めるために、ざっくりマニュアル化を想定している業務の詳細な情報収集を行います。

その業務に関わる各部門の役割をヒアリングしながら、マニュアル化する候補の業務を抽出し、整理していきます。

実用的な業務マニュアル作成のためには、この段階で手を抜かず情報収集を行い、現状の業務の課題や改善点を洗い出すことが必須です。

主に下記の項目は必須で聞いておき、業務に応じて+αで聞くと良いでしょう。

- 対象となる部署の日常業務

- 現状の問題点

- 顧客からのクレームやニーズ

- 業務に直接携わる社員の意見

業務調査方法としては、マニュアル作成担当者が各部門にヒアリングする方法と、各部門の担当者に担当業務を書き出してもらう方法があります。

普段何気なく行っている業務をいざマニュアル化しようとすると、意外と言語化しづらいものです。そのためマニュアル作成担当者は早めに各部門の担当者に、業務中に気づいたことのメモ等を取るようお願いしておくと、ヒアリングする場合でも書き出してもらう場合でも効率的に進めることができます。

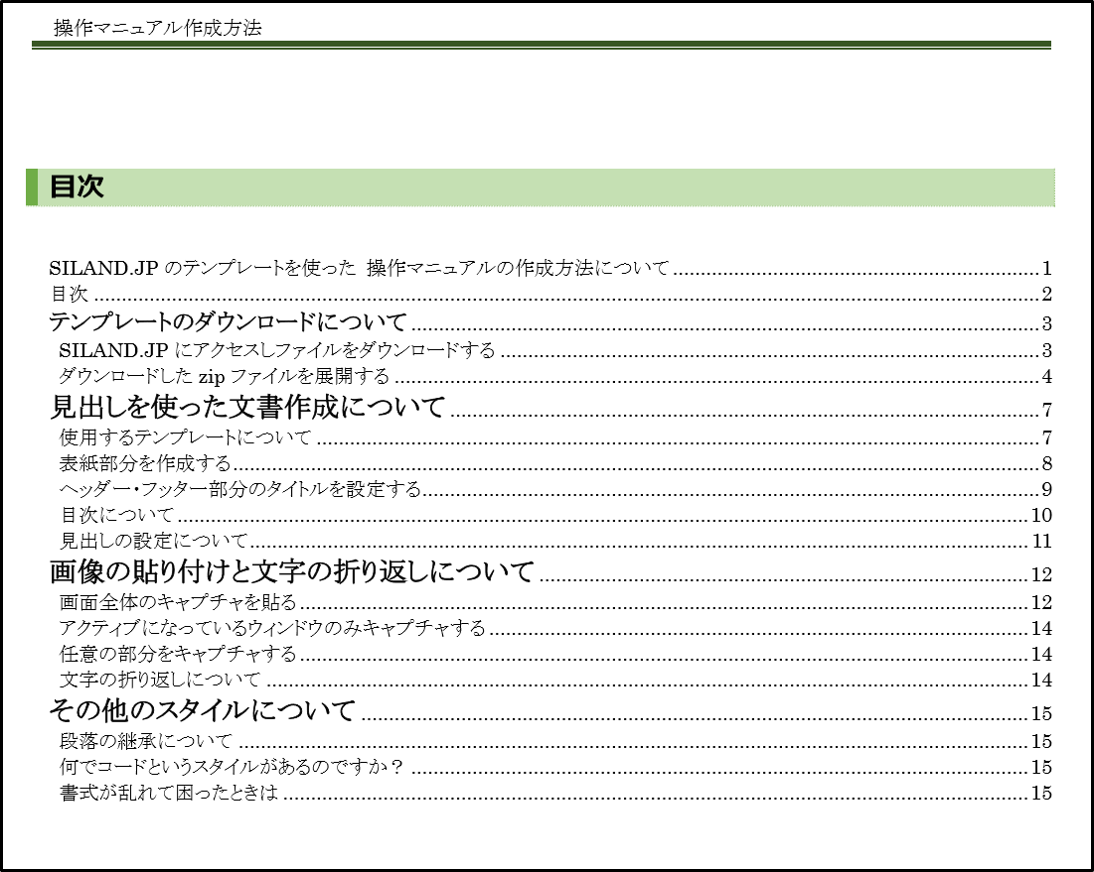

STEP3.マニュアルの構成を決定する

情報収集した内容をもとに、マニュアル化する項目を決定し、全体の構成(目次)を決めます。

業務マニュアルの構成は、大きな区切り(目次や概略)から小さな区切り(手順の説明)に分けて構成することで、業務の流れを俯瞰しやすくなります。

また、構成を決めることで読者が自然な流れで読めるようになることも大きな利点です。中にはルールとしては入れるべきではないが重要な項目に関しても、「ポイント」や「コツ」を補足情報として記載しておくことで、読みやすくなります。

マニュアルを作成していくと、どうしてもたくさん内容を盛り込みたくなります。

そうすると、作成に時間がかかるだけでなく、読む側の負担も非常に大きくなってしまい本末転倒です。

STEP4.マニュアルを運用しブラッシュアップする

マニュアルは作って終わりではありません。作成したマニュアルを対象部署や業務担当者にテスト的に運用してもらい、改善点を見つけていくことが重要です。

最初から漏れのないマニュアルを作成することはできないので、初版をリリースしてから定期的に更新していくことを前提に、体制を組みましょう。

具体的な運用方法としては、マニュアルを関係者全員が同じ環境で見られる場所に公開し、コメントを自由に入れられるようにすると効果的です。最初のうちは、例えば月に1度更新すると決め、コメントをもとにマニュアル作成者主導で改善点を話し合う場を設け、マニュアルに反映させていきましょう。

この作業を繰り返すことで段々とマニュアルの完成度が高まっていきます。

運用を経てマニュアルが形になってきても、ブラッシュアップは必要です。半期や年度の区切り等、定期的にマニュアルの内容をチェックする場を設けることが望ましいですね。定期的に繰り返し見直して業務マニュアルを改訂することで、業務に対する新たな発見や改善があります。その積み重ねによって、経営面への効果も期待できるようになります。

特にシステムなど変更やアップデートが多い領域に関しては、すぐにマニュアルが古いものになってしまがちです。

そうした領域ではマニュアル作成と修正の頻度が頻繁になってしまうと考えられます。

次章では「より効率的にマニュアルを作成するための便利ツール」を紹介していきます。

マニュアル作成をより便利にするために

一般にマニュアルを作成する場合、WordやExcelを使用する企業が多いです。

ファイルのバージョン管理が適切に行えていれば、ある程度まではそれらのツールで対応できます。

しかし、機械や社内システムの操作方法など、テキストだけでなく画像や動画をメインにした方がわかりやすいケースが増えており、既存の文書ソフトでの対応が難しくなっています。

そこで、「より使いやすい」マニュアルを作成するための専用のツールをいくつかご紹介します。

eラーニングで研修が行える「DOJO」

DOJOは「eラーニングコンテンツを搭載することで、社員にマニュアルの知識を繰り返し効率的に学習させることができる」ソフトです。DOJOではアプリケーションやWebサイト上でのマウスクリックやキー押下といったユーザー操作をトリガーにして、操作ログとその時点の画面を記録でき、手軽なマニュアル作成を実現しています。

こうした手間なくマニュアルを作成できる便利ツールとしてはもちろん、社員の知識レベルを均一にするための学習ツールとしても使うことができ、社員教育にも役立ちます。

外国人スタッフの育成にも対応する「Aiilingual」

ailingualは「簡単な操作で多言語の業務マニュアルを作成できるサービス」です。学習機能を備えた自動翻訳とプロの翻訳者によるオンライン編集に対応しており、1つの言語データから20か国語以上に翻訳することができます。

こちらも誰でも手軽にマニュアルを作成できる便利ツールとしての機能を有しながら、かつ「外国人スタッフの育成をしたい」「海外進出したい」というニーズに答えた製品となっております。

編集・翻訳が完了したドキュメントを、AiLingual上で公開して、最新情報を閲覧メンバーと共有でき、閲覧者から”いいね”やコメントをフィードバックすることも可能です。

「逆引き機能」を持つsAI Search

sAI Searchは弊社が開発した自然文を理解するFAQ検索エンジンです。

AIを搭載しており、検索したい文章を入力するとリアルタイムで回答の候補が提示され、より早く目的の回答を見つけることが出来ます。従来の「目次からユーザーが自身の調べたいことを探す」方法では情報の検索に手間がかかってしまうため、このような「逆引き機能」を持つマニュアル検索システムも併用すると良いでしょう。

まとめ

sAI Searchは人工知能を組み込んだFAQ検索システムです。

こちらの製品概要資料では、機能・特徴・価格・他社との違いなどサービスの詳細について紹介しています。

FAQ検索システムの導入を検討している方は、ぜひ検討いただければと思います。