PayPayミニアプリとは?最新導入事例と開発方法をご紹介

最終更新日:2022年6月28日

ミニアプリとは「プラットフォームとしてのアプリ内で動作する別種のアプリ」のことを指します。その発祥は中国にあり、ミニプログラム(小程序)と呼ぶ場合もあります。

PayPayミニアプリを開発・導入するメリットは大きく5つあります。

- 利用者がアプリをダウンロードしなくても使える

- 国内3,300万人以上のPayPayユーザーへサービス提供できる

- 決済機能としてPayPayを最初から利用可能

- iOS/Android双方のOSに1度の開発で対応できるため、アプリ開発費が従来の半額で済む

- (将来的には)クロスプラットフォーム開発が可能であり、幅広い属性の利用者にリーチできるようになる

2022年現在においても、続々と新しいミニアプリが開発・リリースされています。日本における主要プラットフォームは①LINE ②PayPay ③au Pay ④d払い ミニアプリ の4つです。

ミニアプリ開発支援サービスである『Monkey App』を提供する弊社サイシードでも、日々情報を収集・研究し、これからミニアプリの導入を検討されている方に向け、最新情報を提供しております。

少しでもご興味のある方、ミニアプリに関する情報収集がしたい方は、ぜひ下記資料をダウンロードいただき、中身をご覧ください。

さて、この記事ではPayPayミニアプリに関する情報を大きく4セクションに分けてご紹介します。ミニアプリ事業を営む者として可能な限り正確かつ新鮮な情報を提供して参りいますので、ぜひ参考にしてくださいね!

この記事の目次

2020年10月、PayPayがミニアプリAPIの提供を開始

PayPay株式会社が2020年10月26日にミニアプリに関するオープンAPIの提供を開始しました。当時PayPayにはすでに6つのミニアプリが搭載されていますが、APIの提供によってより多くの事業者がミニアプリを開発できるようになります。

本記事ではPayPayミニアプリの概要やPayPayミニアプリ開発における注意点についてご紹介します。

そもそもミニアプリとは何か、ミニアプリを搭載するスーパーアプリとは何か、スマホアプリ市場が大転換期を迎えている理由について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

PayPayミニアプリとは

PayPayミニアプリとは、オンライン決済サービスであるPayPayアプリの中で起動可能なアプリケーション群のことを指します。PayPayのようなミニアプリを抱えるアプリケーションのことをスーパーアプリと呼び、日本ではPayPayに先立つ形でLINEがスーパーアプリ化しています。

ミニアプリ・スーパーアプリの発祥は中国です。

中国には7つのスーパーアプリがあり、日本でいうLINEに対応するWeChatとPayPayに対応するAlipayが二大筆頭となっています。

なお、中国ではミニアプリのことを「ミニプログラム」と呼びます。

そのため国内でもミニプログラムという名称を聞く機会がありますが、その意味はどちらも同じです。

従来のアプリとPayPayミニアプリの違い

次に、従来のアプリ(ネイティブアプリ)とPayPayミニアプリの違いを見ていきましょう。両者の違いは数多くありますが、その中でも「アプリ利用方法」に大きな違いがあります。

従来のアプリケーション(ネイティブアプリ)はApp StoreやGoogle Playを経由してダウンロードする必要がありますが、 PayPayミニアプリはダウンロードの必要なく気軽に利用できます。

たとえば配車アプリのDiDiを従来の方式で利用するためには、アプリ本体をダウンロード・インストールする必要があります。その場合はスマートフォンの容量を確保する必要があったり、サービス利用しない時もアプリを保持し続ける必要があったりしました。

ミニアプリであれば、例に挙げたようなアプリ利用者への負担をすべて省くことができます。PayPayさえ持っていれば自由にミニアプリを操作できるため、顧客の離脱の防止につながるのです。

PayPayミニアプリで利用できる機能

PayPayミニアプリを開発する際には、以下の機能をそのまま利用可能です。

- HTML5位置情報

- PayPay残高の確認、チャージ、ミニアプリ上の支払い

- プッシュ通知

ほか複数

HTML5位置情報

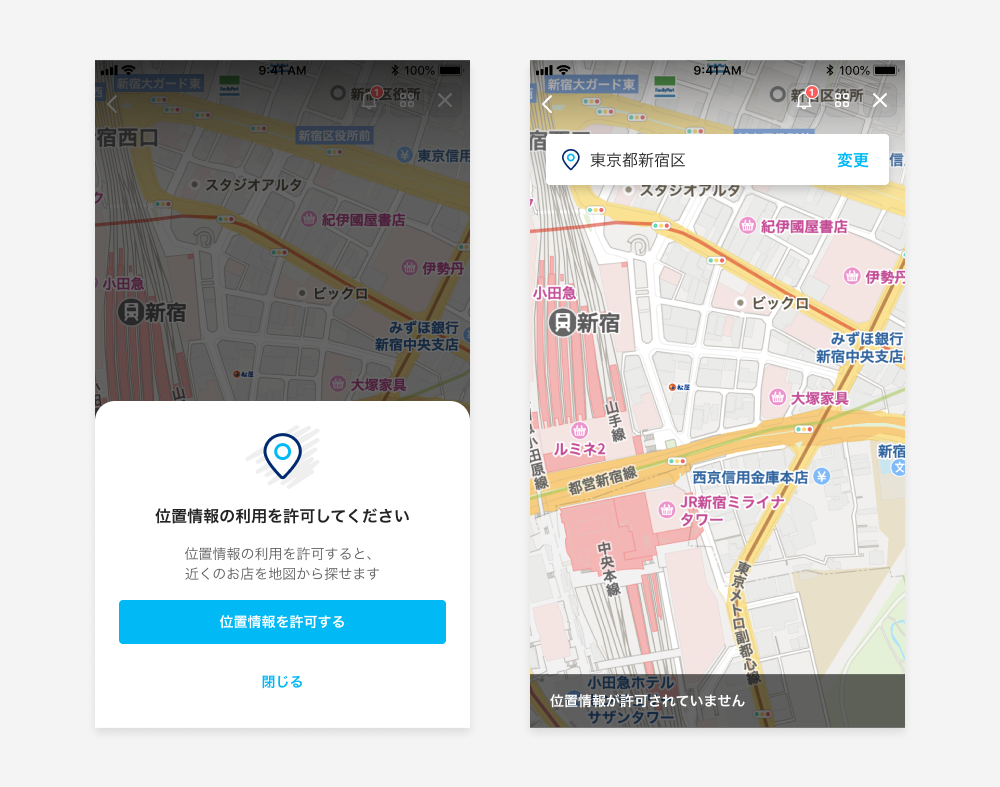

PayPayミニアプリではユーザーの同意があった場合のみ、GeolocationAPIを利用してユーザーの位置情報を取得できます。

HTML5位置情報を利用することで、サービス利用ユーザーや提供スタッフなどの位置情報を活用したミニアプリサービスを開発できます。Uber EatsやDiDiタクシーなどのミニアプリはこの機能がベースとなって提供されています。

ミニアプリ上でのPayPay残高確認、チャージ、支払い

位置情報機能とミニアプリ上のPayPay決済機能を組み合わせることで、より便利なミニアプリサービスの作成も可能です。

開発したミニアプリにPayPayのオンライン決済機能を組み込めば、サービス利用から料金支払いまでを一気通貫で提供できます。

例えばタクシー配車ミニアプリのDiDiの場合、タクシーに乗車した後の料金支払いに財布やアプリを出す必要がなく、運賃は自動的に引き落としされるため、シームレスなサービス利用が可能です。

プッシュ通知機能

サービス利用料金支払いの成功・失敗情報や、店舗の更新情報についてはプッシュ通知機能を利用することでユーザーに知らせることができます。

プッシュ機能には2種類のものがあります。

- プッシュ通知

- ホーム画面通知

商品の受け取りが可能になった時に通知をだしたり、決済が成功/失敗した際に通知をだしたりするなど、プッシュ通知機能には細かい条件分岐を設定することもできます。

また、PayPayミニアプリでは他にも以下の機能を利用できます。

- ユーザーの同意機能

- QRコードの生成機能

- 出荷売上機能

- 通知センター機能

※継続決済機能(サブスクリプション)はミニアプリでは利用できません。

PayPayミニアプリの開発には、JavaScript言語を使用したフロントエンドインテグレーションのAPIを利用します。詳しくはこちらのAPIリファレンスをご参照ください。

PayPayミニアプリを開発するメリット

すでに存在するアプリプラットフォームに紐づける形でミニアプリを提供することには複数のメリットがあります。

- 利用者がアプリをダウンロードしなくても使える

- 国内3,300万人以上のPayPayユーザーへサービス提供できる

- 決済機能としてPayPayを最初から利用可能

- iOS/Android双方のOSに1度の開発で対応できるため、アプリ開発費が従来の半額で済む

- (将来的には)クロスプラットフォーム開発が可能であり、幅広い属性の利用者にリーチできるようになる

従来のネイティブアプリのような形式でアプリリリースをする場合、アプリを多くのユーザーに認知させるための広告出稿やブランディングが必要でした。PayPayにはすでに3,300万人のユーザーが根付いているため、リリースからサービス認知までの工程をスムーズに進めることができます。

その他にも多く存在するミニアプリのメリットについてはこちらの記事をご覧ください。

PayPayミニアプリの5つの開発事例

それは実際に、PayPayにどのようなミニアプリが提供されているのかを確認していきましょう。

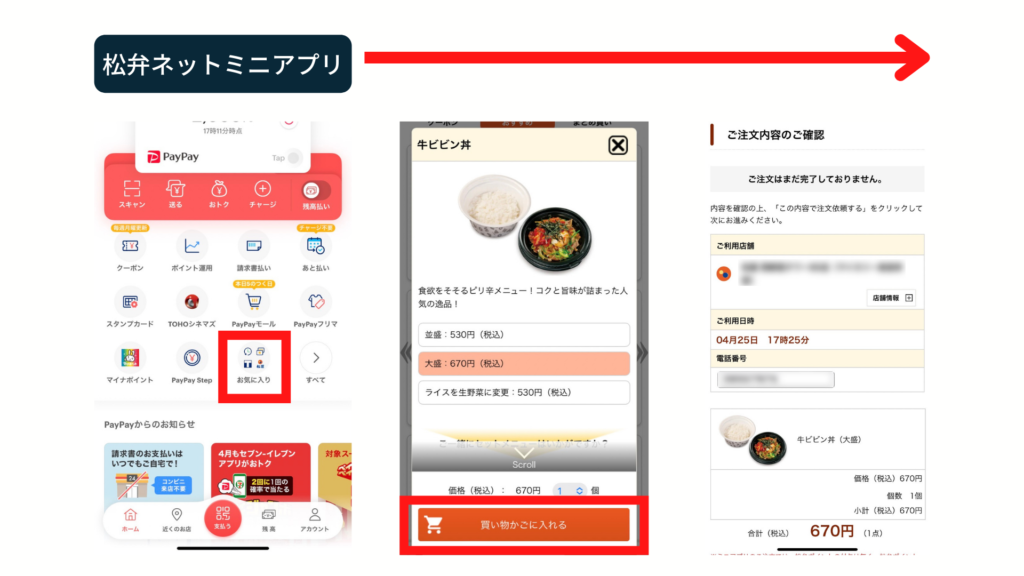

1, 松弁ネットミニアプリ

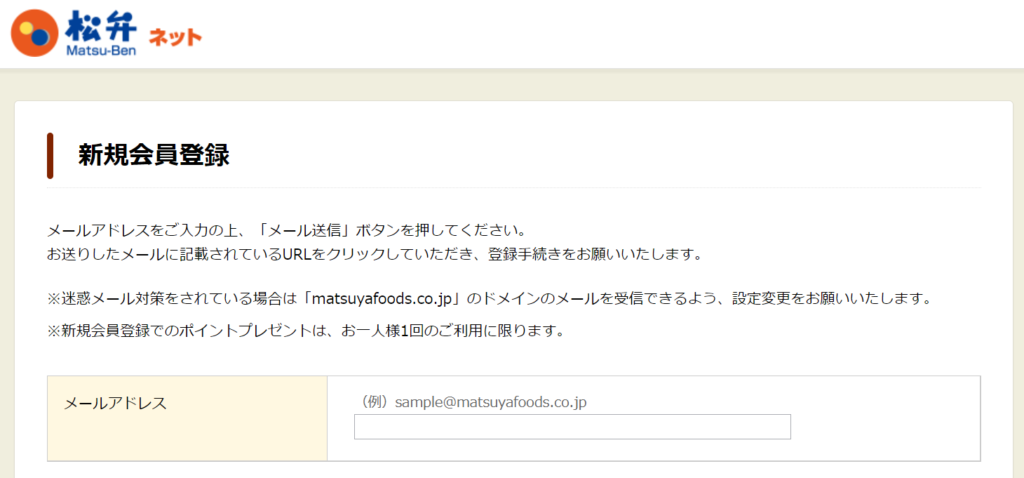

松屋の提供するモバイルオーダーシステムの「松弁ネット」では、PayPayに登録された情報と松弁ネットが連携されることで、事前の会員登録手続きなしにモバイルオーダーができるようになっています。

Web版の松弁ネットではメールアドレスを利用した新規会員登録が必要でしたが、PayPayミニアプリ版の松弁ネットなら、アプリをタップするだけで(ダウンロードの必要もなく)すぐさま牛丼の注文ができるようになっています。

支払いもPayPayだけで完結します。クレジットカードの登録を新しくする必要がなく、思い立ったその瞬間に注文できるスマートさを体験できるはずです。

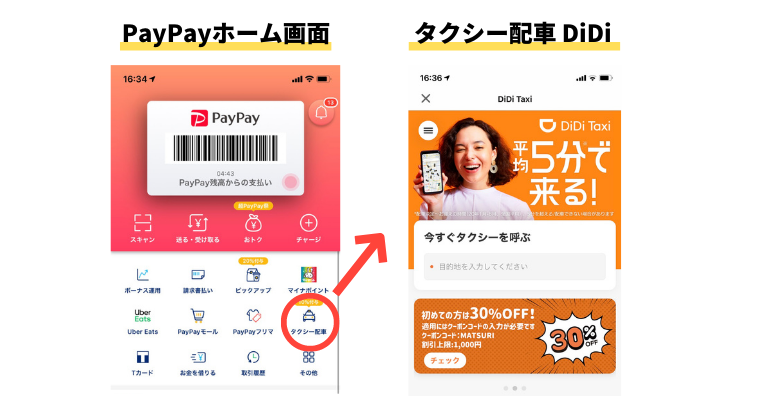

2, タクシー配車サービス(DiDi) ミニアプリ

タクシー配車ミニアプリはPayPayアプリホームの「タクシー配車」アイコンから「DiDi」と連携することで機能を利用できます。DiDiはスマートフォンに目的地を入力し、素早くタクシーを呼ぶことができ、アプリ内の決済が可能なサービスです。

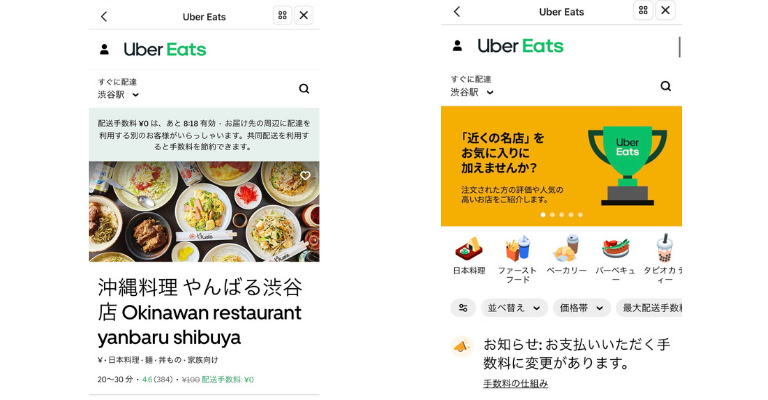

3, Uber Eatsミニアプリ

テイクアウトサービスのUber EatsもPayPayのミニアプリとして提供されています。商品購入から料金支払いまでの過程を全てPayPay内で完結できるため、Uber Eatsのために専用アプリをインストールしておく必要がありません。

これまで数多のアプリケーションに溢れていたスマートフォンのホーム画面も、ミニアプリが流行することでミニマムなものへと変貌するでしょう。データ保存容量も節約できるうえに、管理が容易です。

こちらは編集担当者の所感ですが、UberEatsミニアプリはUIにやや課題があり、ネイティブアプリと比べて使いにくさを感じることが多々あります。とはいえ、例えば「ブラウザバックできなかった」など致命的な不具合はすでに修正されており、日々ブラッシュアップされている状況です。

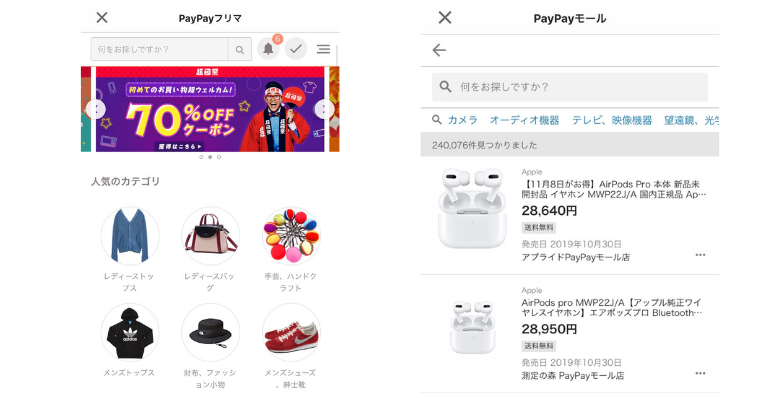

4, PayPayフリマミニアプリ

PayPayのフリマアプリもミニアプリとして提供されています。

利用者としての私の感想を記載するのであれば、これがミニアプリ化していなければ、私は生涯PayPayフリマミニアプリを利用する機会はなかったと思います。というのも、私はメルカリ社が提供する同種のアプリをすでに利用していたため、わざわざPayPayフリマアプリをインストールする必要がなかったのです。

当時はPayPay決済をすることでPayPayフリマ経由で購入した商品がポイントバックされるキャンペーンが実施されており、私は普段PayPayを決済手段として使っていたので、「この機会に」と利用したみたことがきっかけでリピートユーザーになりました。

このように、プラットフォームに独自に集まるユーザーに対して、ミニアプリを掲載するだけで認知獲得・アプローチができる点には大きなメリットがあります。

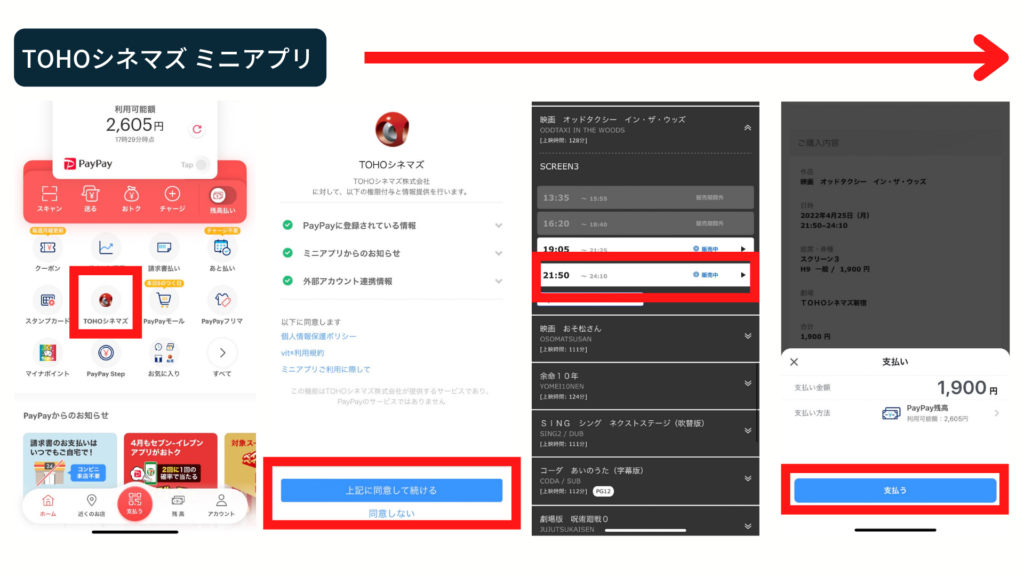

5, TOHOシネマズ ミニアプリ

東宝シネマズにおいても、PayPayミニアプリから映画チケットを購入できるミニアプリがリリースされました。クレジットカード情報や会員登録は一切不要で、PayPayに登録された情報をもとに、PayPayで映画券の購入ができます。

ミニアプリを初めて開くと連携同意画面に遷移します。その後、位置情報取得のポップアップが出現し、同意ボタンを押すと、お近くの東宝シネマズが自動的に検索されて昇順に選択できる仕様です。とにかく驚くほどスムーズに映画の検索と購入ができるため、みなさんもぜひ一度お試しください。

・・・以上のように、日本にはすでに多くのミニアプリが存在しています。自分が普段使いしているアプリをミニアプリだと認識していなかった方もいらっしゃったかもしれません。

ミニアプリはスーパーアプリの機能を拡張する形で提供されるため、汎用性が高く、ユーザーと開発者の双方にメリットがあります。この先多くのミニアプリが登場し、従来のネイティブアプリがスーパーアプリ化していく流れも十分に予想できることでしょう。

PayPayミニアプリの開発費用と開発方法

PayPayミニアプリをリリースする場合、ミニアプリの開発に相応の費用がかかります。リリース自体は無料ですが、PayPay株式会社による審査が必要です。本章ではミニアプリの開発費と開発方法についてご紹介します。

PayPayミニアプリの開発費用

PayPayミニアプリはネイティブアプリ(スマホアプリ)と比べて開発費を抑えることができます。

ネイティブアプリはiOS版とAndroid版でそれぞれ開発費が発生する一方で、PayPayミニアプリの場合は特定のデバイスに個別対応する必要がないため、アプリケーション開発費が半額程度で済むからです。

開発費用はアプリ要件によって異なりますが、

- シンプルなアプリで300~500万円程度

- 一般的なアプリや連携する管理画面が必要な場合は1,000万円から3,000万円程度

以上の価格帯が弊社の扱う案件のボリュームゾーンになります。

弊社のミニアプリ開発費用例については、記事の最後でダウンロードできる「2022年度版『LINEで動くWebアプリ』最新開発事例集」にて確認可能です。PayPayミニアプリのリリースに興味のある方はご参照ください。

PayPayミニアプリのリリース方法

2020年10月に公開されたオープンAPIを利用することで、 これまで一部の提携事業者しか出来なかったPayPayミニアプリのリリースも、 多くの事業者が可能になりました。ただし、ミニアプリのリリースにはPayPay株式会社による審査があり、サービス概要が以下条件を満たす必要があります。

- ユーザーの日常生活における利便性の高いサービス

- 特定のエリアに偏らず、全国的に提供されているサービス

ミニアプリ上でのサービス提供を希望される企業のご担当者様は、以下のフォームにて基本情報のご登録をお願い致します。弊社にて検討させていただき、弊社がサービス提供を希望する場合に限り、個別にご返信させていただきます。

引用:PayPayミニアプリエントリーフォーム

ミニアプリ市場の今後の展望

PayPay株式会社がミニアプリ開発APIを公開したことをきっかけに、日本のミニアプリ市場はどんどん成長していくでしょう。

従来のネイティブアプリは次第に勢いを失っていき、GoogleとAppleが独占状態だったアプリ提供プラットフォームも変容することが予想されます。

そこで本記事の締めくくりとして、ミニアプリ市場が今後どのような発展を遂げるのか?について考察します。

アプリの使われ方が変容する

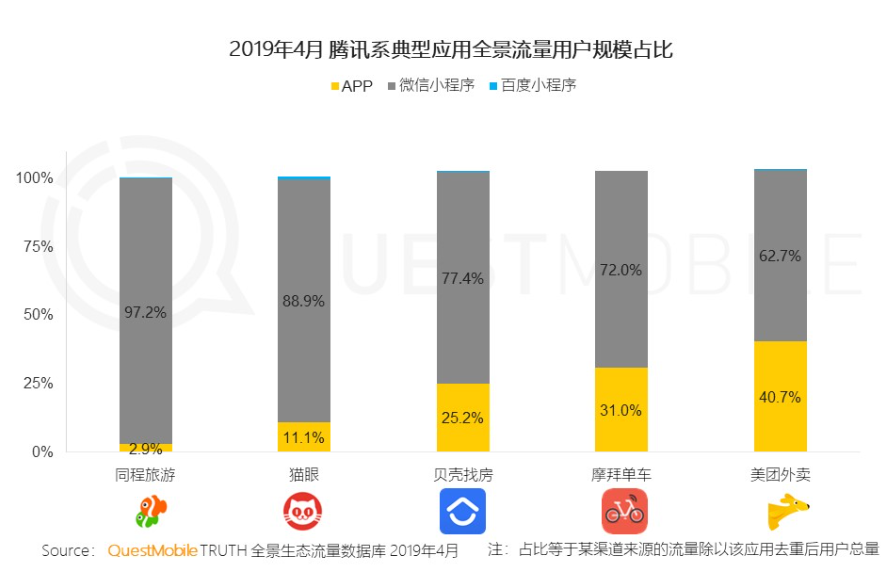

日本より先行する形でミニアプリ市場が拡大している中国では、アプリケーションの使われ方が大きく変容しています。

QuestMobileの調査データによれば、 ネイティブアプリとミニアプリの双方でアプリをリリースしているサービスではミニアプリ経由でサービスを利用するユーザーの方が多い状況もあるようです。

上記のグラフの中で灰色に示されている部分は、各アプリケーションをWeChatミニアプリ経由で利用したユーザーの割合に該当します。黄色で示されているネイティブアプリ利用割合と比較すれば、多くのユーザーがミニアプリ経由でアプリを使っていることがわかりますね。

上記に示したように、ミニアプリをリリースした方がサービス利用されるような状況が日本でも起これば、多くの企業がミニアプリリリースに乗り出すはずです。その結果、アプリ市場自体に大きな変化が巻き起こることとなるでしょう、

スーパーアプリ同士の市場争奪戦

日本にはすでにLINE・PayPay・au Pay などのスーパーアプリが存在しますが、ミニアプリ市場が国内で拡大するにつれ、スーパーアプリ同士の競争も激化するはずです。

スーパーアプリの利用者数が多いほど、それに紐づけられているミニアプリの利用者も多くなります。LINEかPayPayどちらにミニアプリをリリースするべきか?という議論もサービス提供者の間で起こることでしょう。

日本のミニアプリ・スーパーアプリ市場は中国と同じような発展を辿るのか、それとも日本独自の形に発展するのか、いずれにせよ遠い未来の話ではなさそうです。今後の動向に注目していきましょう。

まとめ

2020年10月26日にPayPayミニアプリのオープンAPIが公開されました。今は審査制で事例も多くありませんが、これから時間が経つに連れて様々な業界からミニアプリがリリースされることでしょう。

一方で日本でも複数のアプリがスーパーアプリ化しようとする動きもあります。LINE、PayPayに次ぐ巨大なプラットフォームが登場するかどうか、どのような姿なのか、非常に楽しみですね。

ミニアプリのことを詳しく知りたい方や、ミニアプリの開発を検討している方は以下の資料「『LINEで動くWebアプリ』最新開発事例集」をぜひダウンロードください。

LINE上で動く "ミニアプリ" とは!?

予約システム・モバイルオーダー、なんでもLINEで。

こちらのフォームから、「『LINEで動くWebアプリ』最新開発事例集」をDLいただけます!

現在日本でミニアプリを開発するなら、LINEがほぼ唯一の選択肢になります。こちらの資料ではLINE上でどのようなミニアプリが提供されているか、最新の事例を解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。