【2023年】チャットボットの導入事例を21社一挙紹介!成功事例と失敗事例をそれぞれ解説します

最終更新日:2023年1月10日

業界を問わずチャットボットを導入する企業が増えてきている一方で、「どのような場面で活用できるのか」「他の企業ではチャットボットをどのように活用しているのか」と言ったことに、まだ疑問や不安を抱かれている方も多いです。

そこでこの記事では、様々な企業で活用されているチャットボットの導入事例、特に成功している事例を業界別にご紹介したいと思います!

また、記事の最後では「『チャットボットベンダー』徹底比較集」をプレゼントいたしますので、ぜひ最後までお付き合いください!

▼関連記事:

この記事の目次

【目的別】チャットボットの導入事例

社内問い合わせ向けチャットボットの事例

1, エイチアールワン|年末調整システムの問い合わせ数が激減し、受電率も100%に

総勢300社、30万人の顧客に人事給与のアウトソーシングサービスを提供するエイチアールワンでは、毎年行う年末調整に関する問い合わせが10月下旬から年末にかけて集中し、それゆえ受電率が100%に満たない日も多くありました。

2018年には試験的に人工無能型のチャットボットを導入した同社ですが、それでも思ったような効果が出ず、そこで新たに導入したのがサイシードの sAI Chat でした。

弊社担当者と伴走しながら3か月のリードタイムを経て導入に至り、その結果問い合わせ数が激減。受電率も100%に達し、コールセンターとしての役割を十分に果たせるようになりました。

消費者向けチャットボットの事例

2, キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングス株式会社では、お客様相談室に寄せられる質問について回答するチャットボットを導入しています。これまで様々な施策や改善を行って参りましたが、特に印象に残っている事例として「FAQダイエット作戦」があります。

チャットボットの解決率が下がってしまったタイミングで、当時800件近くあったFAQを思い切って200件以下まで削減したところ、解決率が33%も上昇する結果に繋がりました。

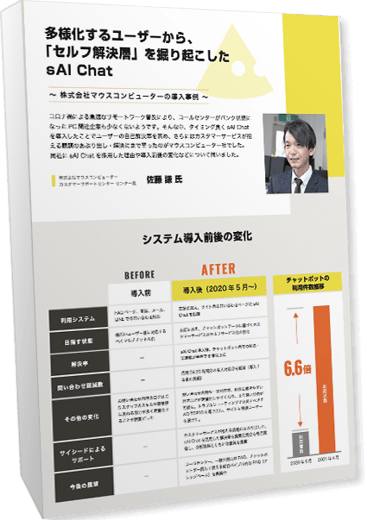

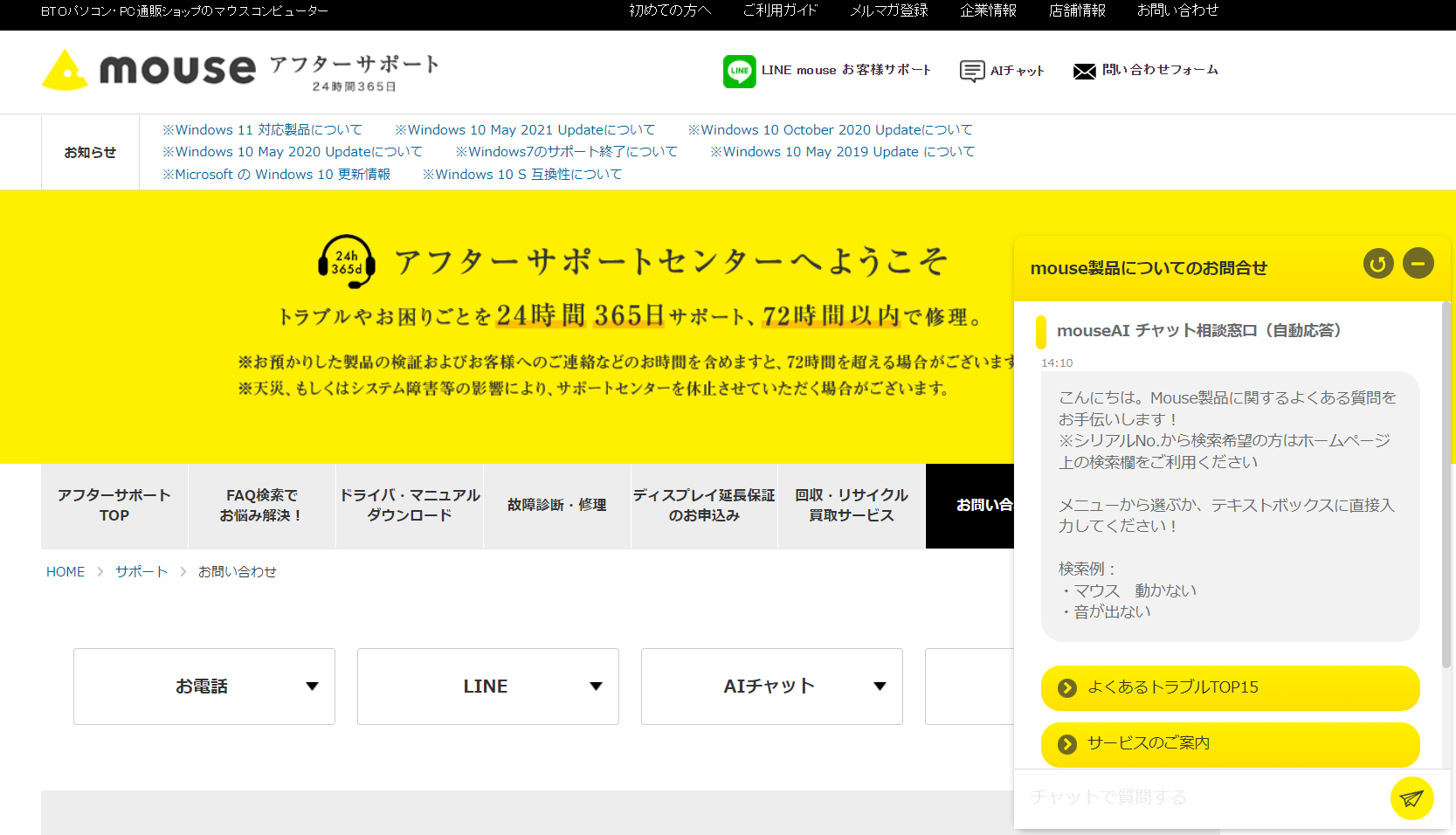

3, マウスコンピューター株式会社

感染症による在宅需要の拡大に多くのPCメーカーが忙殺されるなか、sAI Chatを導入したマウスコンピューターでは問い合わせ業務の効率化に成功しました。

PCサポートはユーザー属性や使用目的、使用している商品スペックなどに応じて問い合わせ内容が複雑に分岐します。そのため一筋縄ではいかなかったFAQの構築ですが、マウスコンピューター社の担当者様の尽力もあり、チャットボット内の疑問解決数を半年間で6倍以上まで引き上げることができました。

【業界別】チャットボットの導入事例

今回は、チャットボットがどのように使われているか、業界別に導入事例をご紹介したいと思います。

ECサイトのチャットボット導入事例

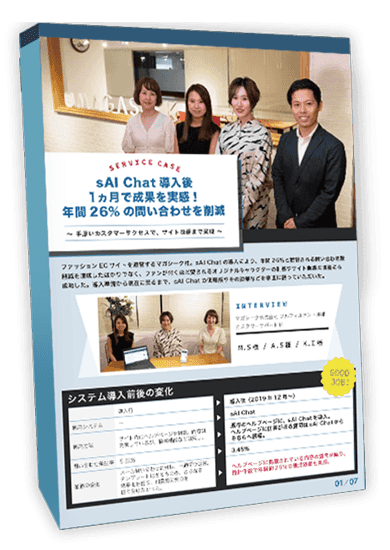

4, マガシーク|お問い合わせ数を26%削減

レディースアパレルブランドのマガシークでは、顧客対応の業務効率化を目的にAI搭載型チャットボット sAI Chat を導入しています。

同社では年末年始など個別対応が必要なイベントの存在や、季節による問い合わせ数の変動が原因で、問い合わせ業務の効率化が難しい状況に置かれていました。sAI Chatを導入して以降、チャットボットがお客様が持つ多くの疑問を解決するようになり、空いた担当者のリソースを別の業務に当てることができました。

マガシークのチャットボット導入事例については、こちらの資料にて詳しくご紹介しています。

銀行のチャットボット導入事例

5, 横浜銀行|店舗・ATM検索のLINEチャットボット

横浜銀行では以前からオンラインでの手続きなど非対面サービスを提供していたのにもかかわらず、その認知度は低く、電話での問い合わせや来店数を減らせずにいました。

そこで顧客接点を増やす目的で導入したのが「店舗・ATM検索アプリ」です。これはサイシードの Monkey App と sAI Chat の両技術を活用しており、顧客が普段使いのLINEを通じてサービス利用できるように体制を整えました。

導入後、顧客の自己解決数は1.36倍まで跳ね上がる結果となりました。

保険業界のチャットボット導入事例

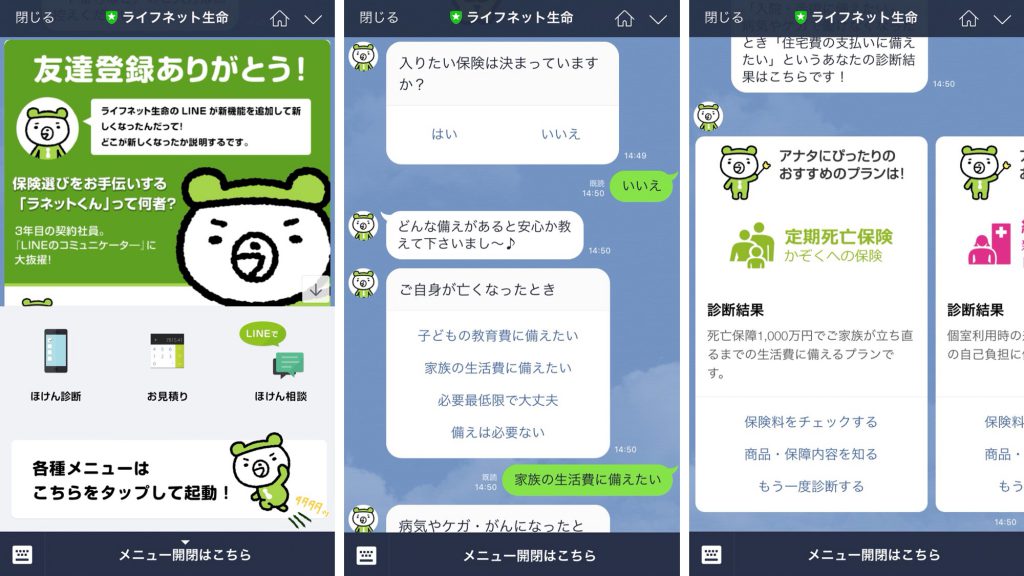

6, ライフネット生命保険株式会社

ライフネット生命は、LINEやFacebook Messengerで、保険診断、保険見積もりができるサービスを提供しています。

生年月日・性別・希望などをガイダンスに応じて入力すると、自分にあった保険を自動で案内してもらえる他、必要に応じて有人対応に切り替わり、保険プランナーとチャットで保険相談を行うことも可能です。

フォームの入力をチャットボットに変えることで敷居を下げた良い活用方法ですね。

7, SBI損害保険株式会社

自動車保険を主に取り扱っているSBI損保では、自動車保険のトップページにチャット対応窓口を設けています。

平日の9時30分~17時30分まではオペレーターによる有人対応、平日の17時30分以降や休祝日はチャットボットでの自動対応を組み合わせたハイブリットなチャットの活用を行なっています。

夜間や休祝日にチャットボットを導入することで、オペレーターの負荷を減らした上で、ユーザーに24時間365日のサポート提供を可能にしています。

医療業界のチャットボット導入事例

8, メルプ自動予測

次に紹介するのは「メルプ自動予測」です。メルプは医師目線のQAで症状の診療科と受診のタイミングが分かるサービスです。

メルプからの質問に答えると、どの診療科に行けばいいか、 すぐに病院に行った方がいいかどうか、を教えてくれます。これによって、診療科を間違えたり、長い時間待合室にいる必要がなくなります。

さらに、提携している医療機関ならLINEで予約を取ることが出来るので電話で予約をするよりも気軽に予約をすることが出来ます。

学校・教育業界のチャットボット導入事例

9, 埼玉大学の就活支援チャットボット

埼玉大学では、2017年からサイシードのMonkey App を活用した就活支援チャットボットを導入しています。当時から5年経過した現在のLINE登録者数は6,500名を越しており、LINE公式アカウントならではのセグメント分け機能を活用したチャットボットの運用を継続的に行えています。

「教務部の電話番号は?」「面談の予定変更がしたい」など、緊急性が高い問い合わせもLINEで寄せられるようになりました。これまで同種の疑問を解決するためには学内ポータルサイトを隅々まで探す必要があったため、「とにかく情報を見つけやすくなって助かった」と称賛の声も上がっています。

旅行・観光業界のチャットボット導入事例

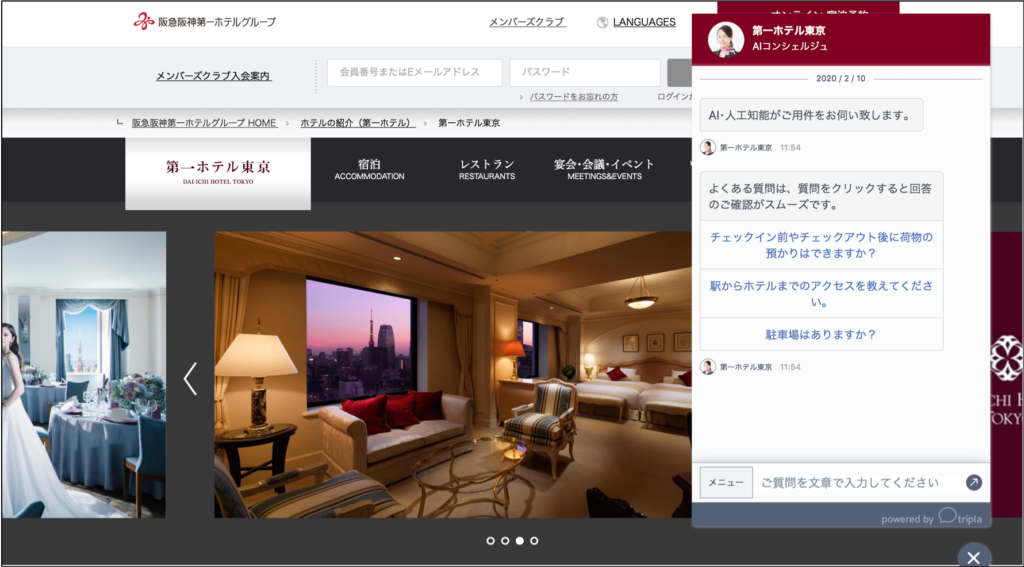

10, 株式会社阪急阪神ホテルズ

阪急阪神ホテルズは関西を地場に、首都圏もホテルを運営している鉄道系大手企業です。阪急阪神ホテルズがチャットボットを導入したきっかけは、1日50通近い海外からのメール対応が現場で大きな負担になっていたことがあります。

たとえば、荷物の預かりに関する問い合わせやチェックイン時間の確認などがその大半を占めていたそうです。そこでチャットボットを導入し、日本語以外の問い合わせもスムーズに解消できるよう体制を整えました。

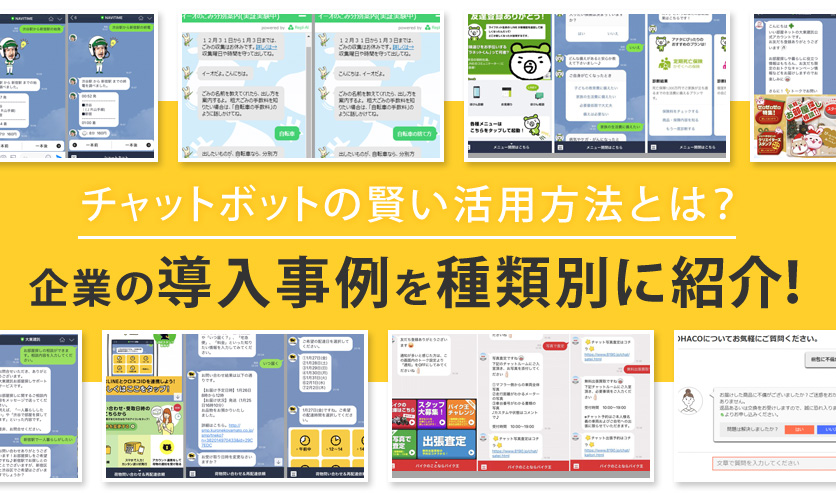

LINEチャットボットの導入事例

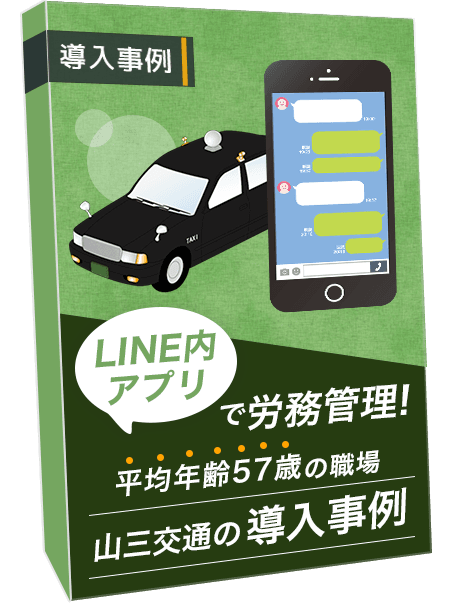

11, 山三交通|LINEチャットボットを利用した業務効率化

タクシー業界では「昼日勤」「夜日勤」、そして2つを組み合わせた「隔日勤務」など複数のシフトが存在しています。そうした複雑なシフト管理に加え、タクシードライバーを定年退職後のセカンドキャリアとして選択する方も多いことから、高齢化が押し進んでいます。

そのような背景もあり、社員全員がシステムを使いこなせず、なかなか業務効率化を実現できなかった状況の中、「LINEなら使える」という声が意外に多いことに気付き、サイシードのチャットボットを導入するに至りました。

自治体向けチャットボットの導入事例

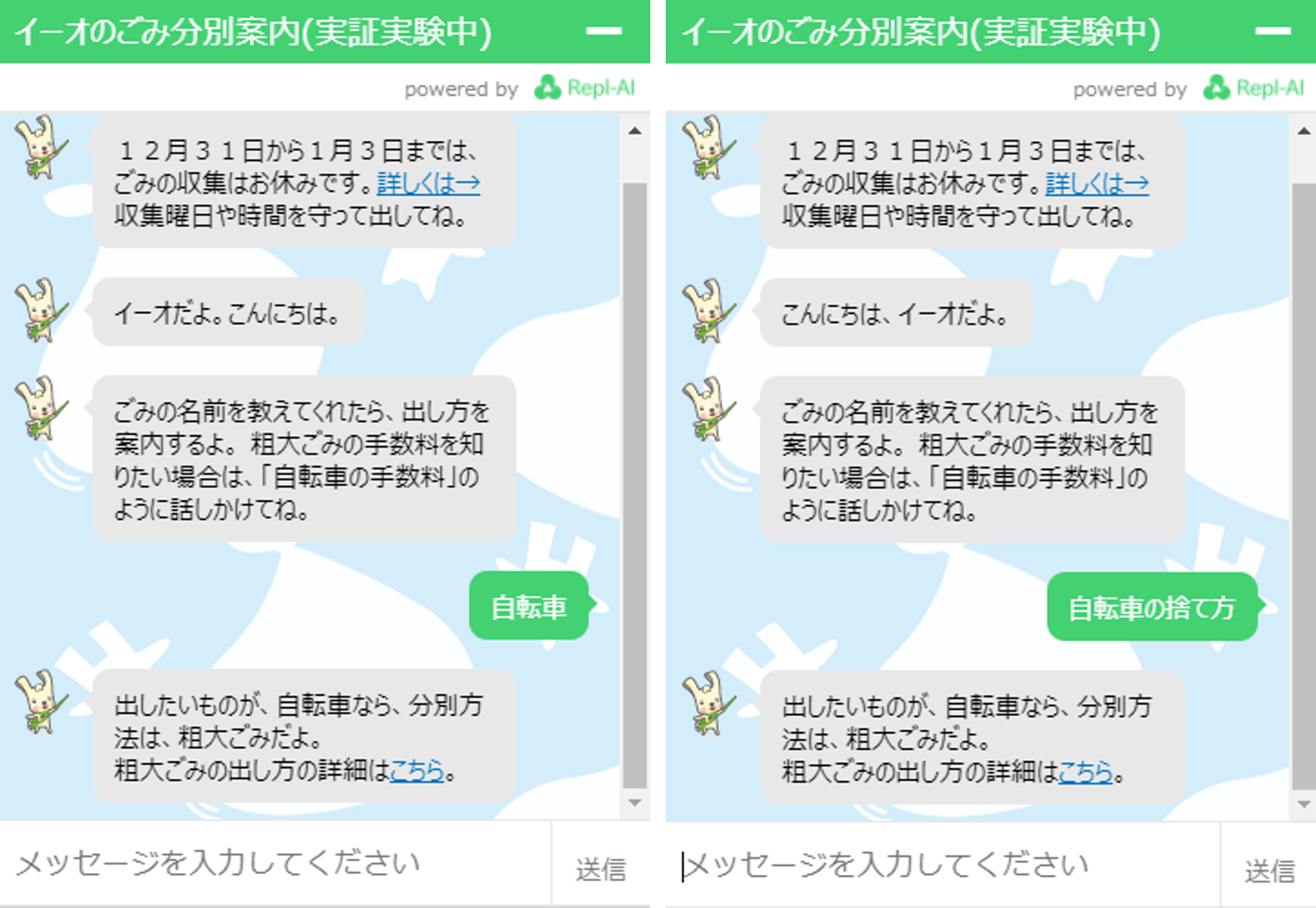

12, 横浜市

自治体のチャットボットでは、横浜市以外にも、市民からの問い合わせ対応や観光地案内を充実させるために、様々な目的でチャットボットを活用する自治体が増えてきています。

横浜市はごみに対する取り組みのPRを行うため、ごみ分別を案内するチャットボットを運営しています。

「自転車」「自転車の捨て方」という同じ質問であっても、色々な言い回しに対応しています。

総務省のデータによれば、コールセンターに比べ数百分の1のランニングコストで、コールセンター営業時間外の問い合わせもカバーしています。

まさに、地域住民の「ゴミをどう分別すればいいかわからない!」というニーズを把握した優れたサービスとなっており、様々なニュースに取り上げられたのも記憶に新しいですよね。

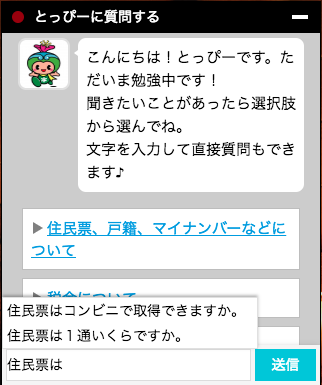

13, 富田林市

大阪府の富田林市ではWebサイトのリニューアルに伴い、公式ウェブサイトにチャットボットを設置しました。

こちらも手入力で質問できる他、住民票、税金、ゴミの分別、水道など住民からのよくある質問をカテゴリ分けしています。

オートコンプリート機能が搭載しているため、取り扱うジャンルの広い自治体の問い合わせでも、キーワードを入れるだけでしたい質問にたどり着くことができます。

自治体では、平日に役所に電話できない住民からのニーズが高いため、問い合わせ窓口とは別に24時間対応が可能な「完全自動応答タイプ」のチャットボットの導入が多いようです。

このような流れは札幌市や他の小規模自治体でも広がっています。チャットボットを導入する自治体はこれからどんどん増えそうですね!

飲食業界のチャットボット導入事例

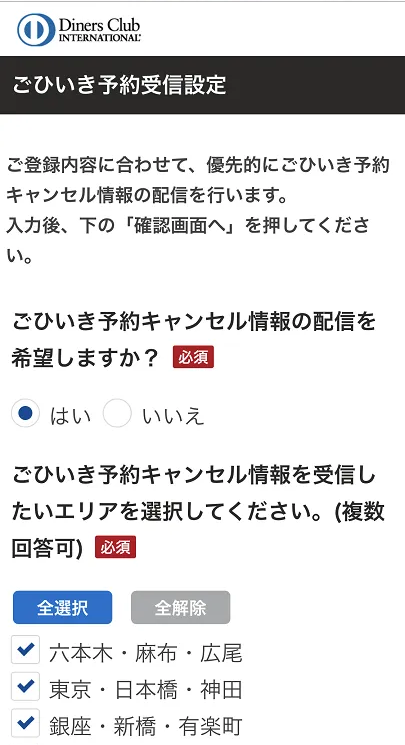

14, ダイナースクラブジャパン

クレジットカードのダイナースクラブでは、なかなか予約の取れないお店のキャンセル情報を流す「ごひいき予約」というサービスを行っています。

このサービスでは、予約を取りたくても取れないユーザー側と、キャンセル枠を確保したい店舗側、どちらのニーズも満たしてくれる便利なサービスとなっています。

キャンセルが出るとLINEのトーク画面上で店舗情報が配信され、画面にしたがって必要事項の入力とタップだけで予約を完了することができます。

しかし、配信される店舗は値段設定が一般的な飲食店よりも高いものが多く、一般ユーザーには敷居の高い店舗が多いです。

普段使いできるお店ではないのにもかかわらず、毎日3~4件の通知が来てしまうのは煩わしい場合もあります。

その問題を解決するために、自分が通知を受け取るりたいエリアや曜日をフィルタリングできる機能が加わりました。

現在では「ごひいき予約.com」という名称に変更され、ダイナースアプリからのみ利用可能になっています。

LINEから自社アプリに移行できた成功事例ともいえますね!

16, ドミノピザ

ドミノピザではLINEトーク画面上から簡単にピザが注文できる「ドミノ簡単注文」というサービスを2015年9月にデリバリ-ピザ業界として初めて導入しました。

注文方法はまずURLからピザを選択。その後、配達場所を位置情報で送信、宅配時間や決済方法など注文の詳細をトークで決定していくという流れです。

決済方法にはLINE PAYでの支払いも選択でき、全てLINE上で完結できる仕組みになっています。

実際にLINE経由の注文での売上は半年で2億円を越えました。

現在このサービスは終了し、LINEデリマから注文が出来るようになっています。

運送・交通業界のチャットボット導入事例

17, ヤマト運輸

大手運送会社であるヤマト運輸は、2016年1月よりLINEを利用した通知メッセージのサービスを開始しました。ユーザーはメニュー画面から「再配達依頼」と「集荷依頼」の2つのメイン項目から目的に合わせて選択していくだけです。

2020年1月現在では3200万人もの人が友だち登録を行っています。

LINEによるチャットサービスはメールよりも開封率が高く、ユーザーの利便性もアップします。そのため、荷物の受け取りがスムーズになったことで、再配達の件数を削減し、ドライバー負担の軽減に貢献しました。

18, JR西日本

JR西日本ではHP上に遺失物検索のために『お忘れ物チャットサービス』を導入しています。

これまで電車や駅で忘れ物をした場合は落し物センターへの電話または駅にある忘れ物センターに連絡しなければならなかったため問い合わせできる時間が限られていましたが、チャット導入によって24時間パソコン・スマホから問い合わせができるようになりました。

チャット上で落し物をした時間・場所・品名を入力していくとオペレーターに切り替わり、遺失物を捜索してくれます。

電話での連絡だと焦ってしまいがちですが、電車に乗った時間や落し物をした場所等をゆっくり思い出しながら入力できるのでチャットボットに適しているといえますね。

不動産業界のチャットボット導入事例

19, CHINTAI

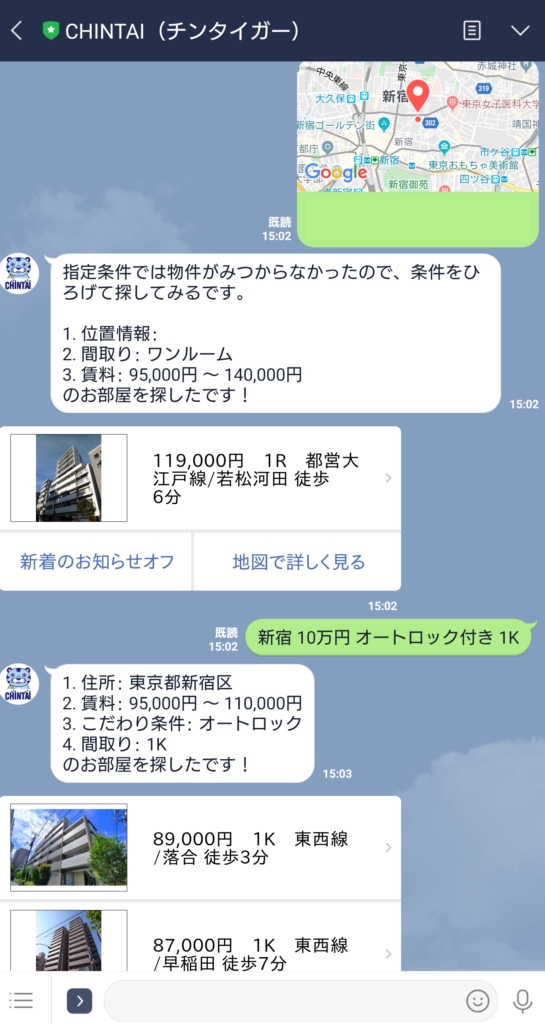

賃貸物件の検索サイト、CHINTAIのLINE公式アカウントではトーク上でキャラクターに話しかけると条件にあった物件を紹介してくれるサービスを提供しています。

「最寄り駅」「家賃」「間取り」等を指定すると条件にあった物件最大3件をLINE上に表示してくれます。

また位置情報からの検索機能もあるのでピンポイントでの物件探しも行えます。 指定した条件に合う物件情報を1日1回お知らせしてくれる 新着お知らせ通知機能もあるので毎回同じ条件で探す手間が省けます。

LINEトーク画面上の検索機能と組み合わせて使えば、一度検索した履歴もすぐに呼び出すことが出来ますね。

各業界事例はこちらからもご確認いただけます!合わせてご覧ください。

- 自治体のチャットボット導入事例

- 医療業界のチャットボット導入事例

- 観光業界のチャットボット導入事例

- 社内問い合わせ部門の事例

- ECサイトのチャットボット導入事例

- 保険業界のチャットボット導入事例

- 銀行のチャットボット導入事例

- 防災チャットボットの導入事例

- チャットボットの失敗事例5選

- 教育現場のチャットボット導入事例

チャットボットの失敗事例

ここまで、チャットボットの成功事例を紹介してきましたが、中にはサービス終了となってしまった事例や、こうすればもっと良くなるのに…という「惜しい」事例も多数存在します。

この章では、失敗に終わったチャットボットや「惜しい」チャットボットとその原因について見ていきましょう。

▼チャットボットで失敗しないための必須知識

- 第1回:FAQシステムとAIチャットボットの使い分け方

- 第2回:AIチャットボット導入の主な失敗要因はこれ

- 第3回:AIチャットボットは自動で賢くなりません!担当者がハマる落とし穴

- 第4回:AIチャットボット導入後のメンテナンス作業はこんなに大変です汗

- 第5回:導入したけど使われない!を回避する9つの工夫

20, 株式会社ナビタイムジャパン

経路探索ができる「NAVITIME」では、LINE上で鉄道の乗り換え検索ができるサービスを提供していました。

しかし、

- 乗り換え検索のためにNAVITIMEとのトーク画面を見つけるのが面倒

- LINEを開きながら地図アプリを開きたくないというニーズが低かった

という点から、使い勝手があまりよくなく、現在サービスは終了しています。

21, InSync株式会社

こちらはInSync株式会社が開発した LINEのチャット機能を使って最安値のホテルや旅館をより簡単に検索・予約できるLINE bot 、「ロボチャくん」です。

「エリア入力・チェックイン・チェックアウト日・人数」などの細かな条件入力によるホテル・旅館の検索、「位置情報の送信」によるホテル・旅館の検索等の機能が備わっています。

友人とLINE上で旅行の計画を立てている時にすぐに検索できるというメリットはありますが、検索結果はLINE上ではなく別アプリで表示されるため、初めからより条件を絞れるアプリを使って検索し始めたほうが理想のホテルを見つけやすいという問題点があります。

さらに最近はアプリを2画面で表示できる機能もスマホに備わっているものも多いためニーズに合わなくなりました。

※2020年1月現在、運用は停止されています。

チャットボットの導入事例まとめ

チャットボットは様々な業界で導入されはじめています。しかし、失敗事例も出てきているように万能ツールではないので、目的と課題を考えて適切なシステムを選択してくださいね。

目的が『問い合わせ獲得・CVRアップ』の場合は「チャットボットがユーザーの負担を減らしてくれる」かどうかをよく検討しましょう。

問い合わせ削減』の場合はFAQ数によって、場合によってはチャットボットではなくFAQシステムも検討してみてください。

どのようなシステムが最適か判断がつかない場合は、弊社で無料の「Web相談会」も実施しているので、ぜひお気軽にご相談くださいね。

弊社では、チャットボットのアイデア段階からディスカッションさせていただいております。

特に費用対効果を重視して導入可否をアドバイスさせていただいているので、お気軽にご相談くださいね!

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

こちらのフォームから、「『チャットボットベンダー』徹底比較集」をDLいただけます!

ベンダー比較・検討する際の参考として、ぜひご活用くださいね。

チャットボット30社の徹底比較レポート

計15項目から100点満点で評価・比較いただけます