社内ヘルプデスクの課題をFAQシステムで解決!4つの導入メリットと事例をまとめて紹介

最終更新日:2022年7月28日

このブログはAIを活用したFAQシステム『sAI Search』を提供する、株式会社サイシードが作成しています。最新の事例や企業での活用方法を紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください!

ここ半年で、業界を問わず急速にFAQシステムの認知が広がってきました。

FAQシステムとは、頻繁に発生する問い合わせについて、質問と回答のセットをデータベース化し、簡単に検索できるようにしたもので、一般的には「よくある質問」として理解されています。

より詳細な内容についてご覧になりたい方は、こちらの記事も参照してください!

このFAQシステムはこれまでECサイト等で一般ユーザー向けに利用されていましたが、実は企業の従業員向けに活用されるケースが急速に増えていることをご存じでしょうか?FAQシステムを活用することで、社内の問い合わせ対応業務を効率化できるなど、数多くのメリットがあるんです!

今回は実際の事例をもとに社内ヘルプデスクにFAQシステム導入するメリットや、FAQシステムをフル活用するためのポイントを解説していきたいと思います。

また、記事の最後では「高速高精度!次世代のFAQ検索システム『sAI Search』概要資料」をプレゼントいたしますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね!

▼関連記事

社内FAQシステムの活用事例や導入効果を丸ごと解説

社内問い合わせ対応にチャットボットを使うメリットはなに?

FAQシステムとチャットボットは何がちがう?

この記事の目次

社内ヘルプデスク業務の課題3つ

社内ヘルプデスク業務は、あらゆる部門からの問い合わせに対応する必要があり、多くの企業においてその業務効率化が課題となっています。

その背景として、現在業務を担っているベテラン社員世代の退職時期が迫っていることや、ヘルプデスク業務量が膨大かつ煩雑な傾向にあることが挙げられます。

そのため、ヘルプデスク担当者側からも問い合わせを行う社員側からも、不満の声が上がりやすいんです。

ここでは最初に、社内ヘルプデスク業務にありがちな3つの課題をご紹介します。

- 聞かなくても解決できる問合せが多く寄せられる

- 早急な対応が必要な問い合わせが多い

- ヘルプデスクにナレッジが蓄積しない

1, 聞かなくても解決できる問合せが多く寄せられる

社内のFAQページを閲覧すれば答えが書いてあるのに、社員から何度も何度も同じような質問が寄せられる状況に頭を悩ませた経験のある方は多いはずです。

<自分で調べずに問い合わせしてしまう理由>

・FAQページや業務マニュアルが膨大で読みにくい

・必要な情報を即座に見つけることができない

・社内wikiから情報を探すよりも、ヘルプデスクに問い合わせた方が早い(と社員が思っている)

ヘルプデスクへ似たような質問が毎日寄せられる原因のほとんどは、社内マニュアルにあります。検索しても必要な情報がヒットしなかったり、逆に情報がヒットしすぎてしまうことが原因です。

2, 早急な対応が必要な問い合わせが多い

社内ヘルプデスクに届くお問い合わせは、緊急性の高い内容である場合が多いです。「15分後に打ち合わせがあるのに、資料を印刷できない」「業務で必要なアプリを今すぐインストールしたい」「管理画面のログイン情報を今すぐ知りたい」など、各部門の社員から寄せられる急な要望に対応を迫られることもしばしばあります。

<緊急性の高い質問が寄せられる原因>

・社員は自分でマニュアルを探すよりも「聞いた方が早い」「聞いた方が確実」と考えている

・過去にFAQページが役立たなかった経験があり、検索しようと思わない

その結果、自分で調べればすぐにわかるのに・・・とモヤモヤしながら問い合わせ内容へ対応することになります。早朝や業務時間外に緊急の問い合わせが入ることもあり、場合によっては残業を強いられることもあるでしょう。

3, ヘルプデスクにナレッジが蓄積しない

問い合わせ事項をヘルプデスク内で共有できるような仕組みが無ければ、そのナレッジは表に出ることなく、社員の脳内に蓄積していきます。それゆえ社内ヘルプデスク業務では、特定のベテラン社員に属人化しやすかったり、新人が育ちにくかったりする課題が生じます。

その結果「〇〇さんがいないと業務が回らない」ということが起こったり、「ヘルプデスク担当者によって回答が違う」という事態が発生してしまいます。ヘルプデスク担当者にとっても、問い合わせる社員にとっても、双方に不利益のあるような状況です。

<ヘルプデスクにナレッジが蓄積しない原因>

・社員からの問い合わせ内容と、その対応を記録しておく仕組みが無い

・記録はしていても、誰も参照しない/参照しても役に立たない

・事細かに記録しているが、問い合わせ中に検索できないので、意味がない

社内ヘルプデスクへFAQシステムを導入する3つのメリット

これまで紹介してきた社内ヘルプデスク業務の課題は全て、AIを搭載したFAQシステムで解決・効率化できます。

この章ではFAQシステムがどのように社内ヘルプデスク業務を効率化するのか、その導入メリットを3つご紹介していきます。

- 社内ヘルプデスクの対応コストを削減できる

- 対応品質を均一化できる

- 問い合わせ情報を活用し、さらなる効率化に繋げられる

記事の後半では実際のFAQシステム導入事例も紹介しますので、最後までお楽しみください!

1, 社内ヘルプデスクの対応コストを削減できる

AI搭載型のFAQシステムを搭載することで、社内ヘルプデスクの対応コストを削減することができます。FAQシステムは次に挙げる2つの軸で効果を発揮し、コスト削減に貢献します。

- ヘルプデスクに問い合わせが寄せられる前に、FAQシステムが社員の疑問をスマートに解決する

- ヘルプデスク担当者が問い合わせに対する回答を一瞬で見つけられるようになる

その結果、①ヘルプデスクに寄せられる問い合わせ数がそもそも減少する上に、②1件あたりのお問い合わせにかかる対応時間も減少するため、対応コストの削減に繋がります。

AI搭載型ではないFAQシステムだと、検索キーワードの微々たる違いでヒット数が大きく変わってしまったり、自然文検索に対応できなかったりするため、以上の点はAI搭載型FAQシステムの大きなメリットです。

2, 問合せ対応の品質を均一化できる

また、性能の高い便利なAI搭載型FAQシステムを採用することで、ヘルプデスク担当者が同じ情報を参照して問い合わせ対応するようになります。

これまでベテラン社員に属人化していた業務も、担当者によって回答が微妙に異なっていた回答も、全てFAQシステムに記載された流れに従って処理できるようになるのです。

これは検索精度の高いFAQシステムによって、誰が検索しても同じ回答文がヒットするようになるからです。システムに疎い社員でも簡単にマニュアルを探すことができようになり、新人のヘルプデスク担当者でも簡単に問い合わせ対応できるようになります。

3, 問い合わせ情報を活用し、さらなる効率化に繋げられる

3つ目に、FAQシステムに打ち込まれた社員の疑問を分析することで、さらなる業務効率化に繋げられるメリットがあります。

FAQシステムには質問ごとに閲覧数や解決率を測定する機能が搭載されており、それらのデータを使って定量的な分析が可能になります。例えば、解決率が著しく低いFAQの文面を改善するといった運用方法が可能です。

- FAQシステムに記録されたデータを分析し、自己解決数を増やしていく

- 社内の疑問がFAQシステム上で解決するようになる

- 徐々にヘルプデスクへの入電数が減る

社員が実際に検索したキーワードを参考に、まだ登録されていないFAQを登録するという運用方法も可能です。

社内ヘルプデスクでのFAQシステム導入効果と導入事例3つ

ここからは弊社が開発・提供するAI搭載型FAQシステムの sAI Searchを導入した企業の事例をいくつか紹介していきます。

花王株式会社様|導入初月から64,000件の問い合わせ

導入の背景

社内向けDXを積極的に推進し、業務のあらゆるシーンの効率化を目指す花王株式会社。

問い合わせ業務を効率化し、研究開発にリソースをできるだけ集中させたいという目的から、研究開発部門にsAI Searchを導入いただきました。

導入部門へのサポートの手厚さと導入効果の高さ、管理のしやすさがsAI Search導入の決め手だったようです。

取り組み内容・導入効果

導入初月からsAI Searchに64,000件もの問い合わせが寄せられるなど、確かな効果を感じているといいます。

成功の鍵を握るのは、密なメンテナンス。弊社サイシードを交えた月次ミーティングなどを通じて、ユーザ動向に合わせたブラッシュアップを常に行い、解決率の向上に努めてきました。

同時に、キャラクターの新設を行うなど、sAI Searchの利用率向上も図っています。

大手飲食店チェーン|従業員からの問い合わせ50%削減

導入の背景

A社では、全国にある数百店舗の従業員からのシステム関連の問合せ電話が月に2000件近くもきており、本社社員の業務圧迫になっていました。

また、夜間も営業する飲食店であるため本社の社員がいない時間帯は外注のヘルプデスクで対応するなど、コストが非常にかかってしまっていることが以前から問題となっていました。

取り組み内容・導入効果

そこでsAI Searchを導入することによって、現場の従業員が24時間いつでもどこでも疑問を解消できるようになりました。

多くの従業員が毎日のようにsAI Searchを使い、毎月安定して3000~4000件は使われるようになったことで、ヘルプデスクへの問合せの電話は約50%も減少したといいます。

大手官財メーカー B社様|社内の電話文化の払拭

導入の背景

B社では、社内のバックオフィス系の部署全てにくる問合せを削減する目的でsAI Searchを導入していただきました。

電話でやり取りをするというのが社風として根強いようでしたので、各部署で問合せ対応をする方々は非常に苦労していたようです。

【FAQシステム導入以前の状態】

・電話でのコミュニケーションが根付いた社風

・対応側は毎日の問い合わせに疲弊

取り組み内容・導入効果

導入初期からいままでsAI Searchへのアクセス数は継続的に月4000~5000件ほども使われるようになり、問合せも劇的に削減されました。

全部署かつ5000人以上の社員が対象となる大きなプロジェクトにもかかわらず、社内FAQの導入に成功した理由としては、プロジェクトメンバーの広報担当者が社内へのシステム浸透を促したことが挙げられます。彼らは「導入初期の社員への広報活動」が鍵になると考え、次のような活動を行いました。

- sAI Search自体に企業特有の名称とロゴを作成し、社内に宣伝

- 簡単操作マニュアル動画が見れるQAを入れることで初めてsAI Searchをさわる社員へ利用を促進

- 広報誌にてリリース情報を掲載

- 各部署の責任者からのトップダウンでの利用促進

【FAQシステム導入後の改善】

・5,000人以上もの社員がFAQシステムを活用するように

・バックオフィスへの入電が激減

・導入後に生まれたFAQも新たにシステムへ組み込むことで対応

sAI search|サイシードのAI搭載FAQシステム

1, AIエンジンに下支えされた強力な検索機能

sAI searchはサイシードが自社開発したAIエンジンに下支えされた、人工知能搭載型のFAQシステムです。社員が雑多に検索する自然文をAIが吸収・理解し、スムーズに正確な回答を提示することができます。

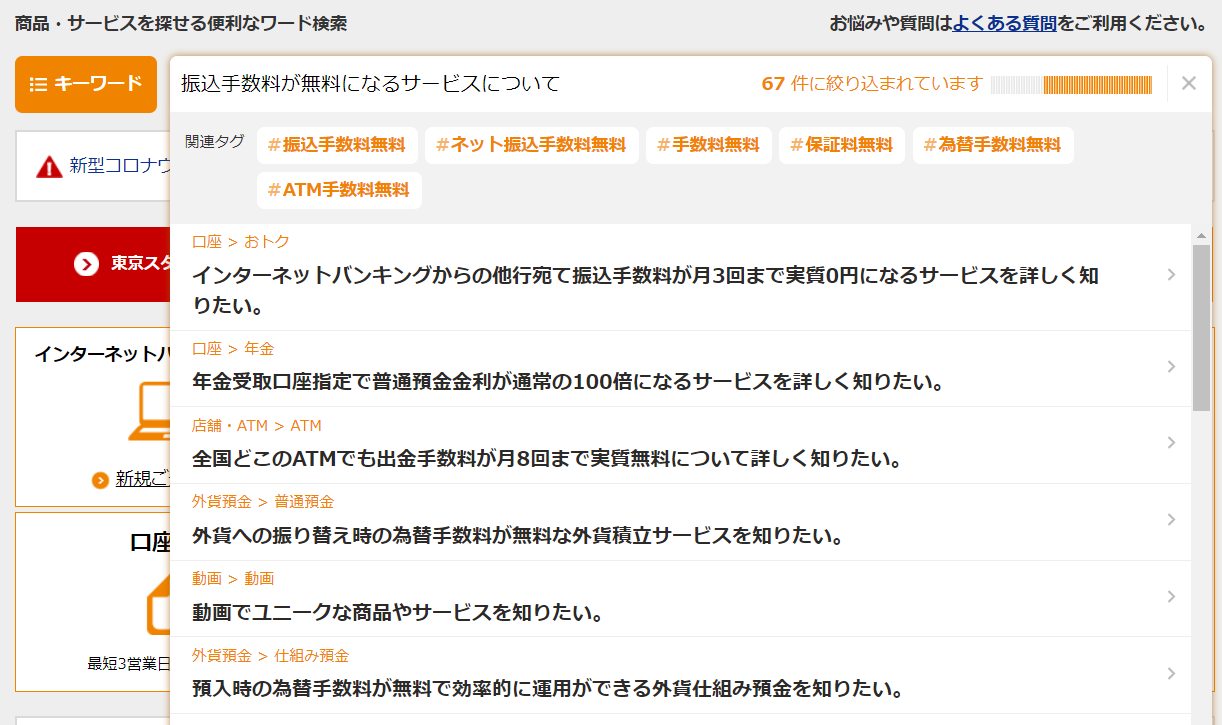

2, 利用者をサポートするタグレコメンド機能

sAI searchのタグレコメンド機能を使えば、疑問に思っていることと関連しそうなタグを直感的に選択するだけで、FAQが絞られていき、目的の回答にたどり着くことができます。

タグレコメンド機能を活用することで、文字のタイピングなしに回答を見つけることも可能です。

実際にコールセンターにsAI searchを導入していただいた事例では「顧客対応しながらクリックだけでマニュアル検索できるようになった」と好評の声をいただいています。

3, 各社のオペレーションに合わせて最適にカスタマイズ

sAI searchは御社のオペレーションに合わせた最適な形にカスタマイズし、提供可能です。例えばFAQシステムの検索画面に画像を埋め込みリッチなUIに仕立てたり、既存のFAQページにFAQの検索バーだけを埋め込んだりできます。

【カスタマイズ事例】

・コールセンターのオペレーター向けFAQ

・社内ヘルプデスク向けFAQ

・サイト内検索向けシステム向け

・社内wiki、ナレッジマネジメントシステム向け

FAQシステムの利用者にとってわかりやすいUIにカスタマイズすることが、そのまま利用促進に繋がります。いくら優れた機能を持っていても、誰も使わない/使えないFAQシステムになってしまっては意味がありません。

使用意図や利用ユーザーによって最適な形に姿を変える sAI Search は、そういった意味でも多くの企業から支持していただいています。

弊社ではFAQシステムに関するWebセミナーやオンライン説明会などを定期的に開催しています。FAQシステムの導入方法や、実装までの流れについて疑問がある方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

■ サイシードのセミナー情報はこちら

■ FAQシステムの sAI Search に関するお問い合わせはこちら

社内ヘルプデスクのFAQシステムまとめ

今回はFAQシステムを社内ヘルプデスクで導入するにあたり、よくある課題の解決方法から実際の導入事例をご紹介しました。改めて社内ヘルプデスクにFAQシステムを導入する3つのメリットを確認しましょう。

- 社内ヘルプデスクの対応コストを削減できる

- 対応品質を均一化できる

- 問い合わせ情報を活用し、さらなる効率化に繋げられる

FAQシステムは、問い合わせ応答を効率化することで、本来の業務に集中できる業務環境を整えることが目的です。

また、社員に対しても迅速で正確な回答を返すことができ、会社全体の生産性向上にも貢献することができます。

導入をご検討される際、少しでもお役に立てれば幸いです。

▼関連記事

社内FAQシステムの活用事例や導入効果を丸ごと解説

社内問い合わせ対応にチャットボットを使うメリットはなに?

FAQシステムとチャットボットは何がちがう?

FAQシステムはヘルプデスクを効率化してくれる存在になります。

会社の状況に応じた、実際に使用にする視点でチェックすることをオススメします。

具体的なFAQシステムや導入事例も紹介してきました。

ぜひ参考にしてみてください!

こちらのフォームから、「高速高精度!次世代のFAQ検索システム『sAI Search』概要資料」をDLいただけます!

ベンダー比較・検討する際の参考として、ぜひご活用くださいね。

FAQシステム9社の徹底比較レポート

計16項目から100点満点で評価・比較いただけます