失敗しないFAQの作り方を徹底解説!作成のポイントや運用方法、テンプレートをご紹介します

最終更新日:2022年11月22日

「FAQページを作ったのに、結局誰も使ってくれない」

「FAQをエクセルで作ったはいいが、いまいち成果が出ていない」

FAQの作り方に関する課題はどんな企業にもつきまといます。せっかく作成したFAQが誰にも閲覧されなければ意味がないですし、改善しようにも何から手を付けるべきか行き詰ってしまうことは多くあるでしょう。

結論、問合わせ対応業務の効率化を目的にFAQを作成する際は、大きく3つの工程のもと「定量的なデータに基づいて」FAQを作成していくべきです。

既存の紙マニュアルを考えなしにWebページへ落とし込むだけでは情報量が多すぎますし、担当者がブレストして書き起こしたFAQには必ず漏れが生じます。

ですので、次の流れに従ってFAQを作成していきましょう。

この記事では、AIチャットボットやFAQシステムを通して企業の問い合わせ対応業務削減に取り組んでいるサイシードが、どのような考えをもってFAQを作成するのか具体的にご紹介いたします。

この記事の内容が少しでも役に立ちましたら、サイシードのAIチャットボットである sAI Chat や、FAQシステムの sAI Searchもぜひご検討ください!

この記事の目次

FAQを作成する前に抑えておきたいこと

FAQを作成する前に、大前提として知っておくべき事項がありますので説明します。

1. すべての問い合わせをFAQで解決しようとせず、FAQは優先度をつけて作成するべき

既知のすべての問い合わせを、網羅的にFAQへ書き起こすことは避けるべきです。FAQを管理し切れなくなってしまったり、情報量が多すぎて検索性が低下したりする懸念に繋がります。

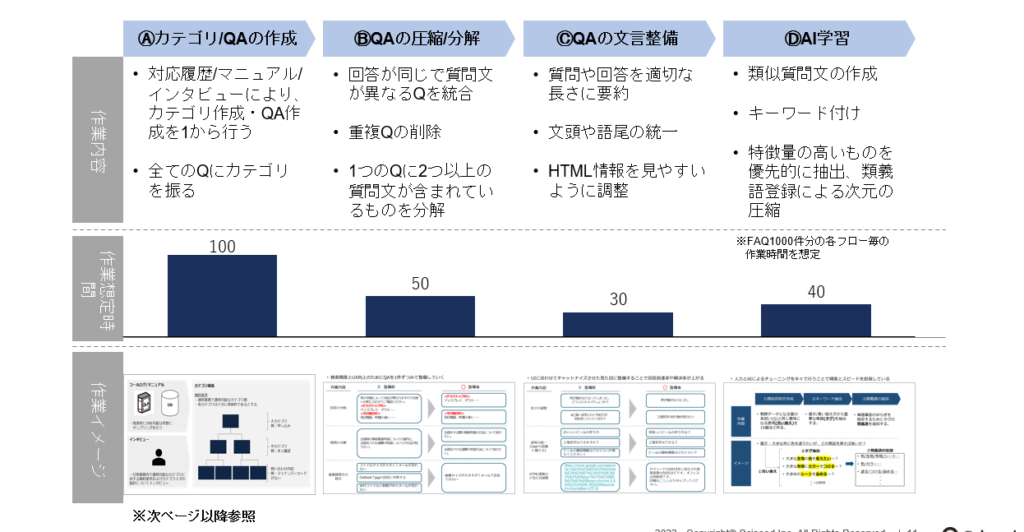

そこで下記図のように、FAQを作る問い合わせ/作らない問合わせ をそれぞれ言語化した上で、優先度を付けて作成していくようにします。

上記はサイシードが提供する sAI Voice Analyzer を利用してVoC分析を行った場合のアウトプットサンプルです。コールセンターへ実際にかかってくる問い合わせのうち、60%(600件)が「本来は自己解決可能だった問い合わせ」だということがわかります。

FAQの作成方針としては、この自己解決可能な60%に対してFAQを作成することになります。残りの40%についてはオペレーターが対応する領域であり、オペレーターの業務改善施策を講じることになります。

2. FAQは継続的な追加・修正が必須であり、閲覧データが蓄積される環境を準備するべき

次に、FAQは継続的な追加/修正が必要なものであることおさえましょう。それに伴い、FAQの閲覧データなどが蓄積できる体制も整える必要があります。

文章に書き起こしてみれば当然のことのように見えますが、意外にも「一度FAQを作成すればメンテナンスの必要はない」「システム導入さえしてしまえば、あとは放置するだけで成果が出る」と考えている担当者様も多いです。

FAQページのKPIとなる「疑問解決率」を最大化するためにも、QAのブラッシュアップは欠かさず定期的に行い、情報更新があればQAを追加/削除できるような体制は整えておきましょう。

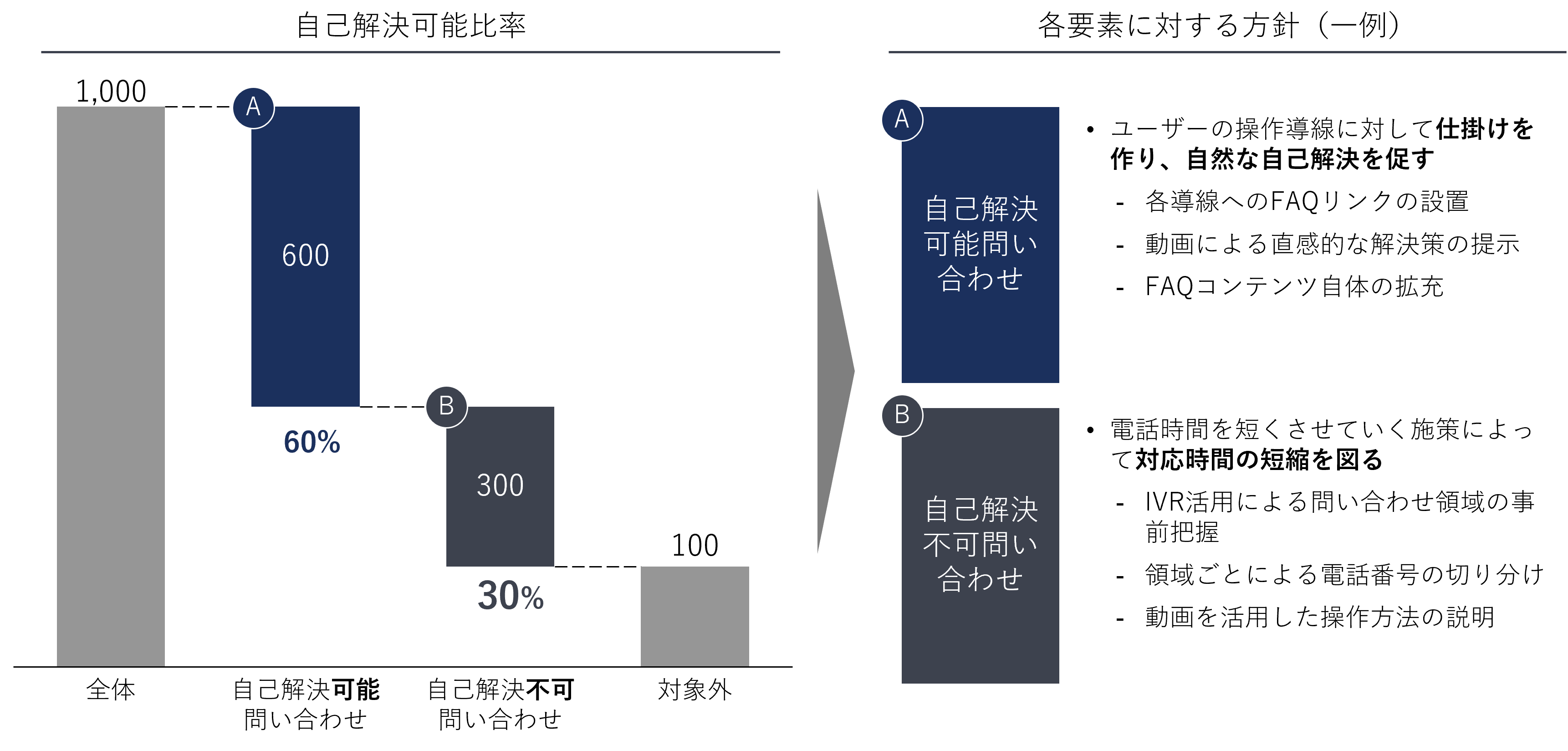

FAQの作り方

ここからはFAQの作り方について、順を追ってご紹介していきます。工程は大きくわけて3つあり、各章にてそれぞれ掘り下げて説明しますので、ぜひ最後まで一読ください。

- カテゴリ・QAの作成

- QAの圧縮/分解

- QAの文言整備

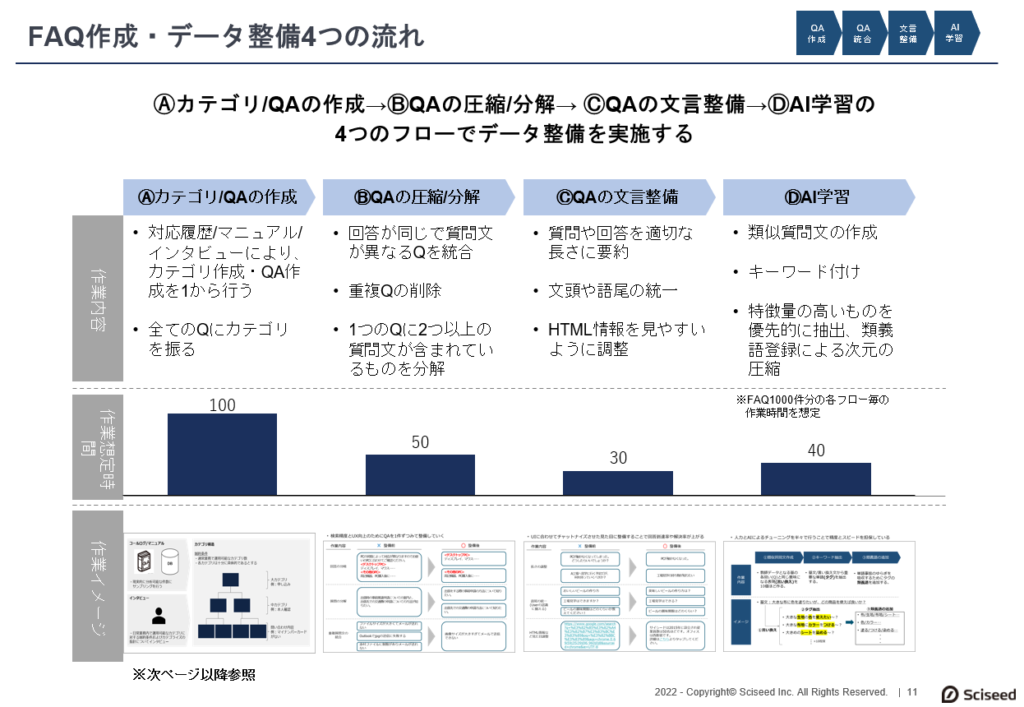

STEP1. FAQカテゴリ・QAの作成

1-1. 想定されるQAの洗い出し

まずは想定されるQAの洗い出しを行います。

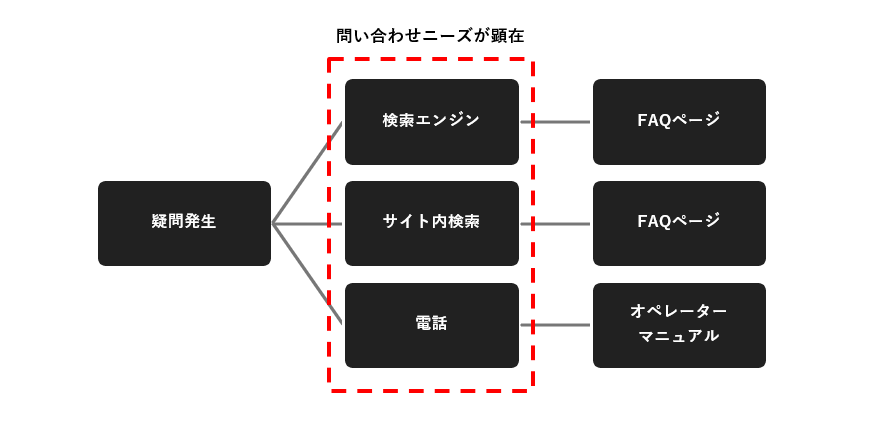

QAを洗い出す手段として既存のマニュアルを参照する方法が考えられますが、可能であれば「検索エンジン」や「サイト内検索データ」「コールログ(入電データ)」など、実際に顧客が抱いている問い合わせニーズが顕在するチャネルを参照することが好ましいです。

既存のマニュアルから網羅的にQAをリストアップする方法では作成の優先順位を定量的に決めることができず、どうしても属人的になってしまいます。

各チャネルを分析し、QAを作成していくリソースやナレッジが無い場合であれば、FAQの作成自体をプロフェッショナルに委託することも検討しましょう。サイシードであれば sAI Voice Analyzer(コールログの分析)や sAI Search Analytics(検索エンジンの分析)などのサービスが該当し、定量的な分析に基づいた意思決定をお手伝いできます。

1-2. FAQのカテゴリ作成

次に、リストアップしたQAをカテゴリ分けしていきます。

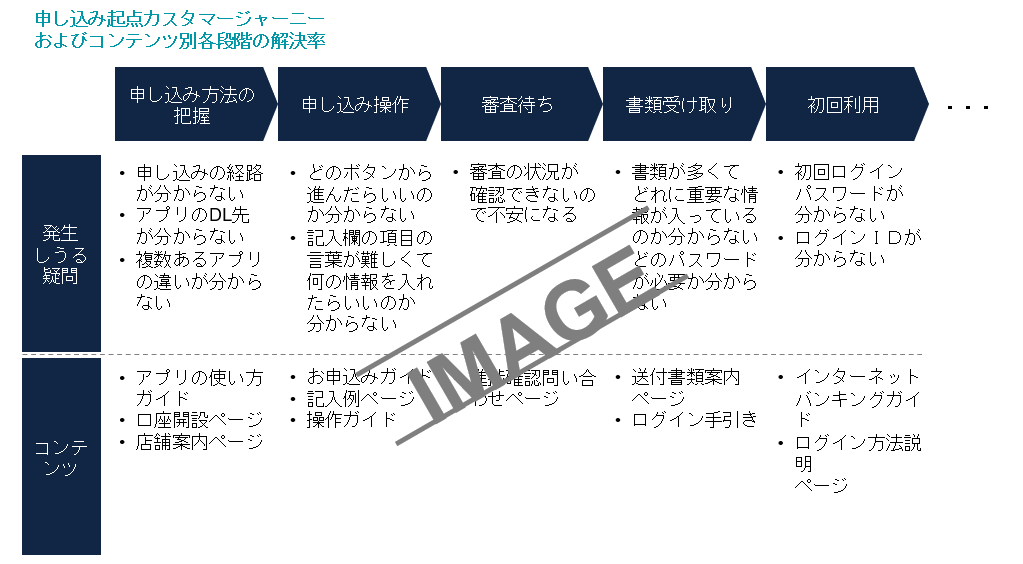

こちらのフェーズでは顧客のカスタマージャーニーマップを想起し、カテゴリの優先順位を付けていくと良いでしょう。

サービス成約や、サービス離脱に関わるようなカテゴリを高い優先度に設定することが一般的です。優先度が高く設定されたカテゴリについては、より情報粒度を細かくカテゴライズしていき、該当するQAを紐付けていきます。

1-3. QAの作成

次に、カテゴリに振り分けたQAを文章に書き起こしていきます。

STEP3にて細かい文言整備を行いますので、ここでは大雑把な形式で構いません。

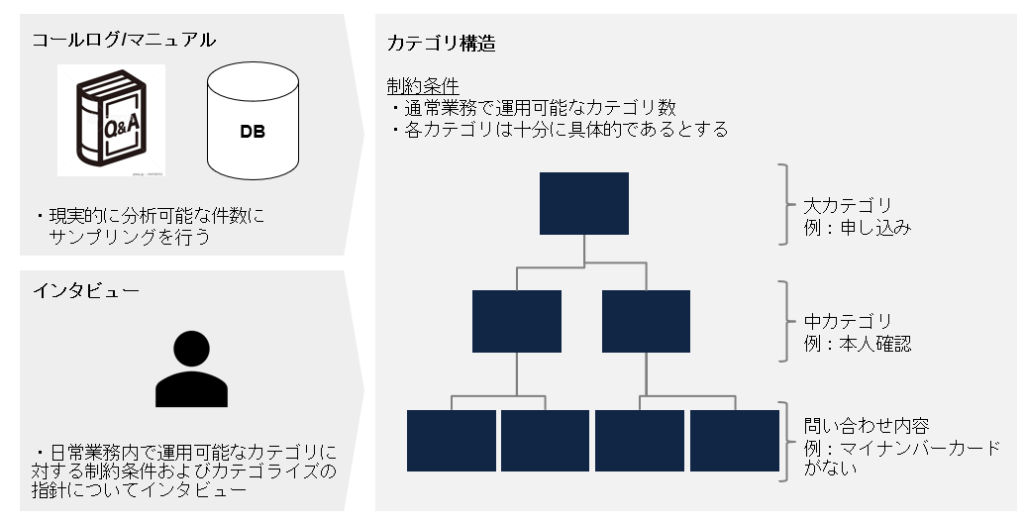

STEP2. QAの圧縮/分解

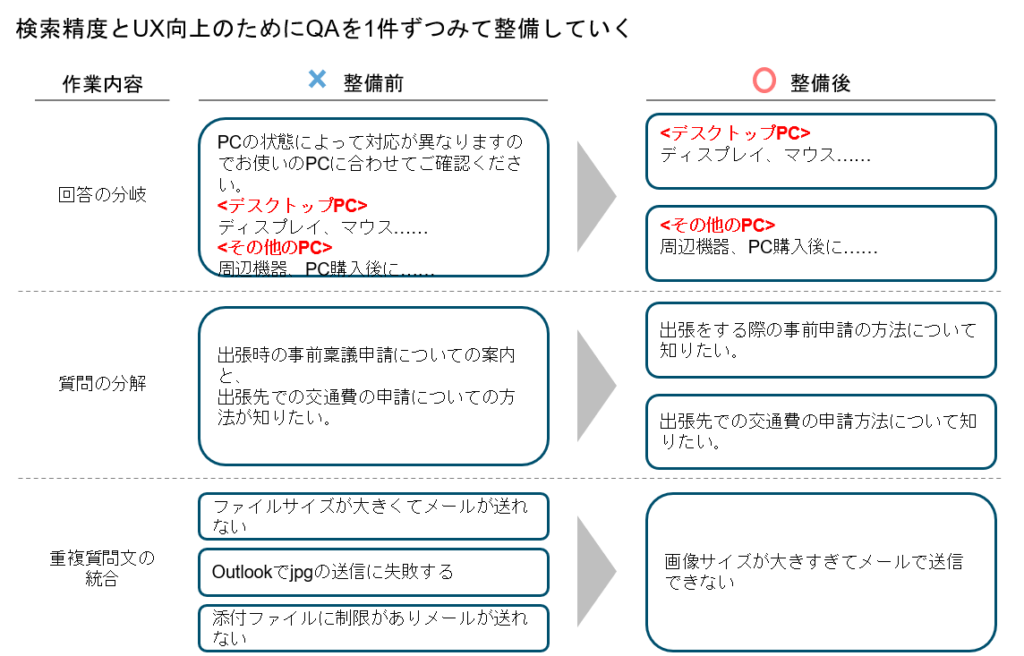

STEP2では、STEP1で出来上がったQAリストに対して、1件ずつ情報粒度の整理を行います。

具体的な整備観点は ①回答分岐 ②質問の分解 ③重複する質問の統合 が挙げられます。QAに「一問一答形式になること」「重複が無いこと」を目指して整理していきましょう。

STEP3. QAの文言整備

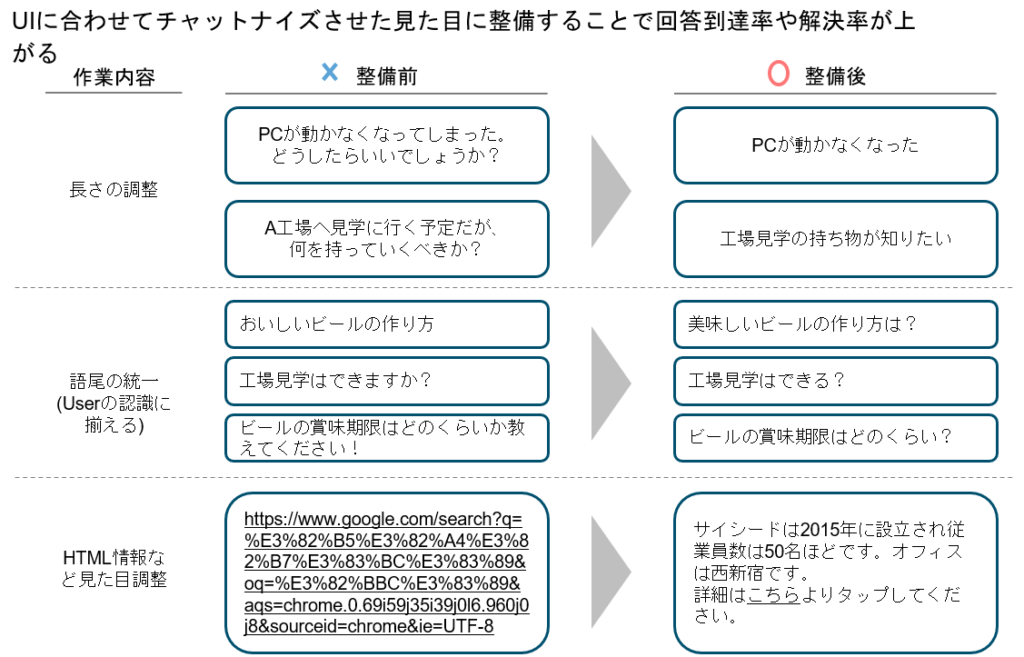

最後に、QAの文言の整備をしていきます。

具体的には「Qを一目するだけで内容がわかる」状態にし、「Aを一目するだけで疑問解決できる」状態に仕上げていくことを指します。

Qの文言を整備しなければ、FAQページを見た顧客が自分の疑問を解決するためにどのリンクをクリックするべきなのかわからなくなり、正しいFAQを見つけられず、離脱してしまいます。

また、Aの文章が整備されていない状態であれば、せっかく正しいQを見つけたのに回答を理解することができず、疑問を解決できないまま離脱してしまうことでしょう。

3-1. 質問文(Q)のNG例とOK例

このときに作成する質問文の事例として、実際に登録されていたNG例と、それを改善したOK例をご紹介します。

<NG例>

Q:自宅から最寄り駅まで、自動車を利用し駅から勤務地(営業所)の最寄り駅まで電車を利用する場合は、通勤費WEBをどのように申請すれば位いいでしょうか。

上記NG例では質問文が複数に条件分けされており、一目見ただけで理解できる文章となっていません。FAQページの検索結果にNG例の質問文がヒットしていたとしても、利用者は質問文の内容を理解できないため、回答を見ようと思わない(=回答を見つけられない)状況に陥ります。

<OK例>

Q:自動車と電車を利用して通勤する場合、通勤費WEBの申請方法を教えてほしい。

そこで上記OK例のように、質問文をシンプルでわかりやすい形式に書きなおします。

FAQの運用・改善方法

本題とはややズレますが、FAQの運用・改善方法についても簡単にご紹介させていただきます。

FAQを運用・改善する目的

FAQページの運用・改善は、問い合わせの削減数に直結するKPIである「疑問解決率」を最大化するために実行します。

改善の観点はSTEP2にてお伝えしたとおり ①回答分岐 ②質問の分解 ③重複する質問の統合 などが挙げられますが、企業によってはホームページのUIやサイト内検索システムなど抜本的な改善が必要になるケースも考えられます。

FAQの運用・改善期間/タイミング

FAQページの運用・改善期間はその量によっても変わりますが、目安として1か月に一度は精査するタイミングを設けると良いでしょう。

それとは別に、新サービスに関するFAQや、季節性のあるFAQについても部分的な改善・見直しを行うべきです。

FAQの改善例

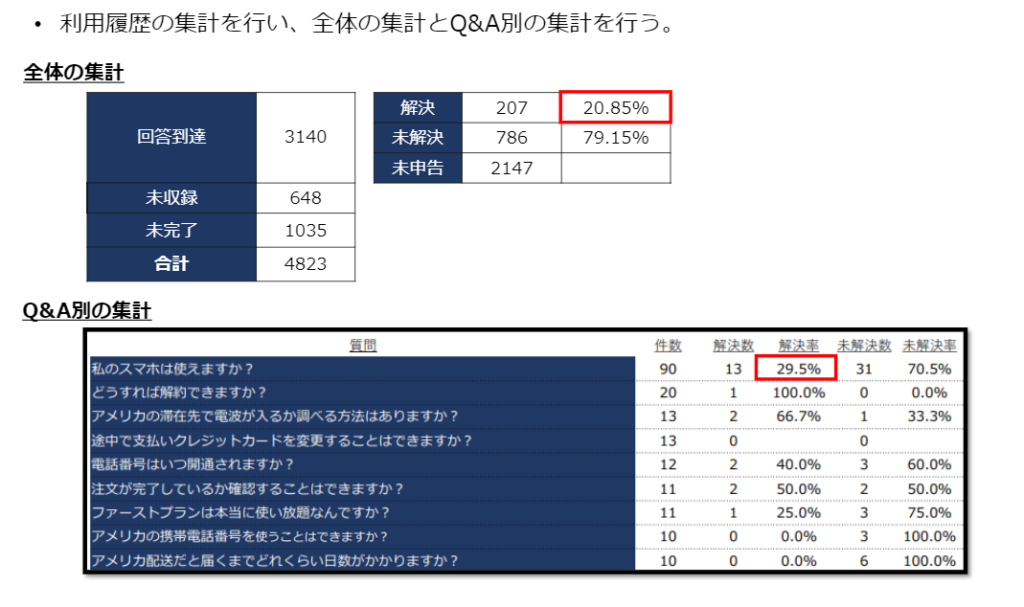

以上の画像で赤枠になっている部分のように、解決実が著しく低いFAQが存在する場合は、その原因を特定して改善していきます。

今回の場合であれば、 FAQページに登録した質問文が抽象的すぎるため、利用者の疑問に対してピンポイントな回答文を用意できていないことが原因だと推測できます。したがって、質問文を複数に分割することで改善をはかります。

<解決率29.5%の質問を改善する>

改善前:私のスマホは使えますか?

改善後①:Androidスマホにも対応していますか?

改善後②:iPhoneにも対応していますか?

サイシードは、FAQの作成から運用まで一気通貫でご支援いたします

コールセンターや社内問い合わせ部など、業種業界を問わない領域で「問い合わせの削減」をサービスとして提供しているサイシードは、AIチャットボットやFAQシステムなどのシステム開発・提供のみならず、FAQの作成支援も承っております。

お客様の状況に合わせた最適なご提案をさせていただきますので、まずは一度お気軽にご相談ください。その際には、問い合わせ業務に関する具体的な課題感や、システム導入の検討状況なども合わせてご入力いただけますとスムーズです。

FAQシステムやAIチャットボットに関するセミナーも年中開催していますので、興味のある方は以下のページよりお申し込みください。

■ サイシードのセミナー情報はこちら

■ FAQシステムの sAI Search に関するお問い合わせはこちら

FAQシステム9社の徹底比較レポート

計16項目から100点満点で評価・比較いただけます

この記事ではFAQの作り方を3ステップに分けて詳細に説明していきましたが、このすべてを自社内で完璧に設計する難易度は非常に高いです。サイシードではFAQシステムの導入前相談も承っておりますので、検討中の事業者様はお気軽にお問い合わせください!

以下のフォームでは「高速高精度!次世代のFAQ検索システム『sAI Search』概要資料」をDLいただけます!FAQシステムベンダーを比較・検討する際の参考として、ぜひご活用くださいね。